大阪教育大学と三田市が共同開発したMIRAIノート

子どもたちの気持ちに寄り添うために、子どもの気持ちを少しでも理解するために

子どもたちのタブレットにでてくる9種類の生成AI

かなりキャラ設定で苦労したとのこと

AIなので予想を超える動きもありつつ、指摘してしまうことになったり・・・

そんな中お隣の市の三田市の小中学校でモデル使用されました。

先生には話せないけど、口に出したいこと

・なんでも指摘せずに聞いてくれるお兄さん型AI

・山の学校に通えない不登校の熊のAI

・同い年の女の子のAI

・淡々と答えるロボット

ほかにもたくさんありますが

・保健の先生AI

・体育教師のGENKIというAI

この中で、やはり2人の先生のAIは人気がなかったようです。

この報告会では、生成AIを活用した対話アプリの開発とその教育現場への導入について議論されました。

児童生徒の心の変化を早期に把握し、不登校児童の増加に対応するための新たなコミュニケーションの場を提供することが目的。

AIキャラクターとの対話を通じて、児童生徒が自由に思いを表現できる環境を整えることが重要とされています。

1. 生成AIを活用した対話アプリの開発

2. 児童生徒の心の変化を早期に把握する必要性

3. 不登校児童生徒の増加とその対応

4. AIを活用した新たなコミュニケーションの場の提供

5. プロジェクトの背景と目的

6. AIキャラクターとの対話機能

7. 学校と家庭でのアプリの使用方法

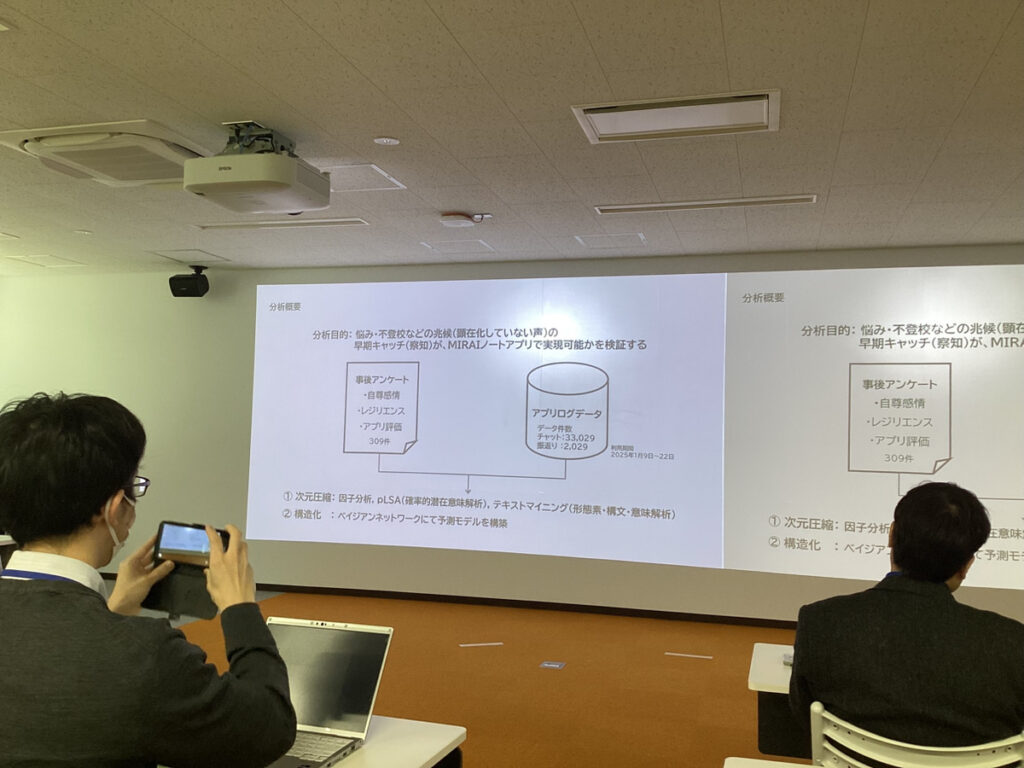

8. 大阪教育大学との共同研究

9.プロジェクトの実証実験とフィードバック

不登校の人たちが悪いわけではないが、そこに行くための心の燃料をどう供給するのかが重要である。

AIにすべてを丸投げするのではなく、実際に話をするという場面をどうやって組み合わせていくのかが重要とのこと。

生成AIを活用して、児童生徒が自由に思いや考えを表現できる場を提供する対話アプリの開発について。

児童生徒の心の変化を早期に把握するためのツールとしての役割。

不登校児童生徒の増加に対応するための新たなコミュニケーションの場の提供。

AIキャラクターとの対話を通じて、児童生徒が自由に思いを表現できる環境を整える。

生成AIを活用することで、児童生徒が人間関係の壁を感じずに自由に思いを表現できる場を提供し、心の変化を早期に把握することが可能になる。

ちなみにこの子どもたちの相談事は先生にはシェアされなかったことがポイントとのこと。

三田市のメインの担当者が熱い暑い!

この考えが今の丹波篠山の教育委員会にもてるか?がポイント。

この生成AIはSC(スクールカウンセラー)やSSC(スクールそしゃるワーカー)の代わりではなく、あくまで一つのツールとして、少しでも子どもたちの心に寄り添えたら、という思いで開発されています。

そんな素敵な子ども主体の思いが丹波篠山でも広がりますように・・・

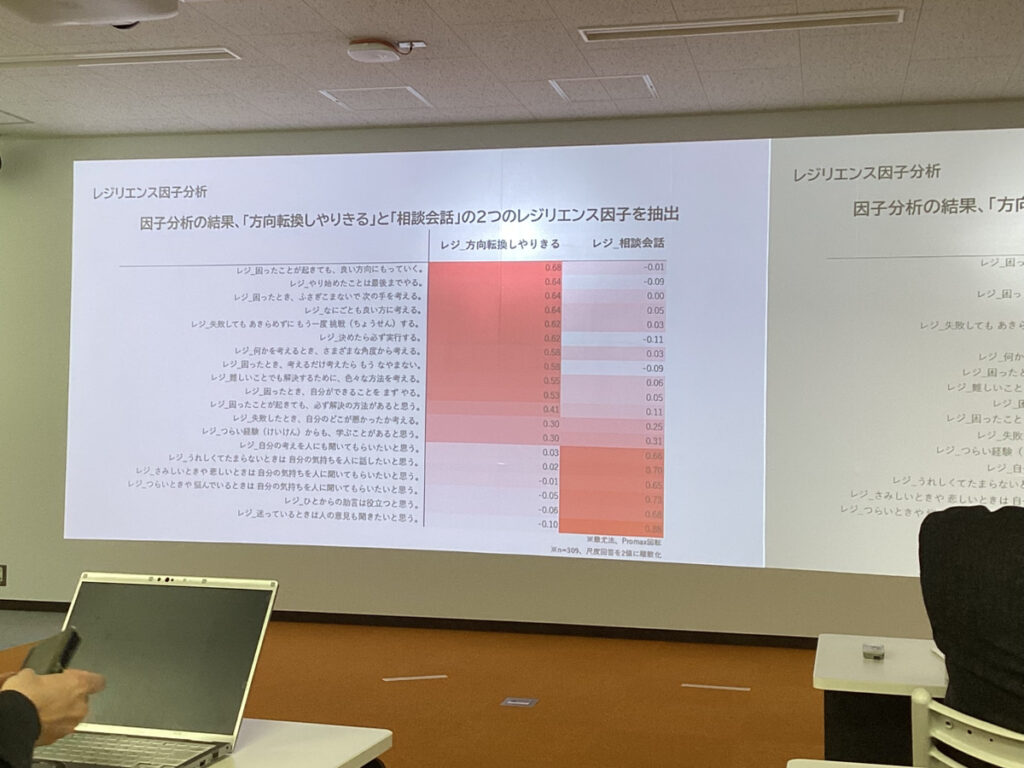

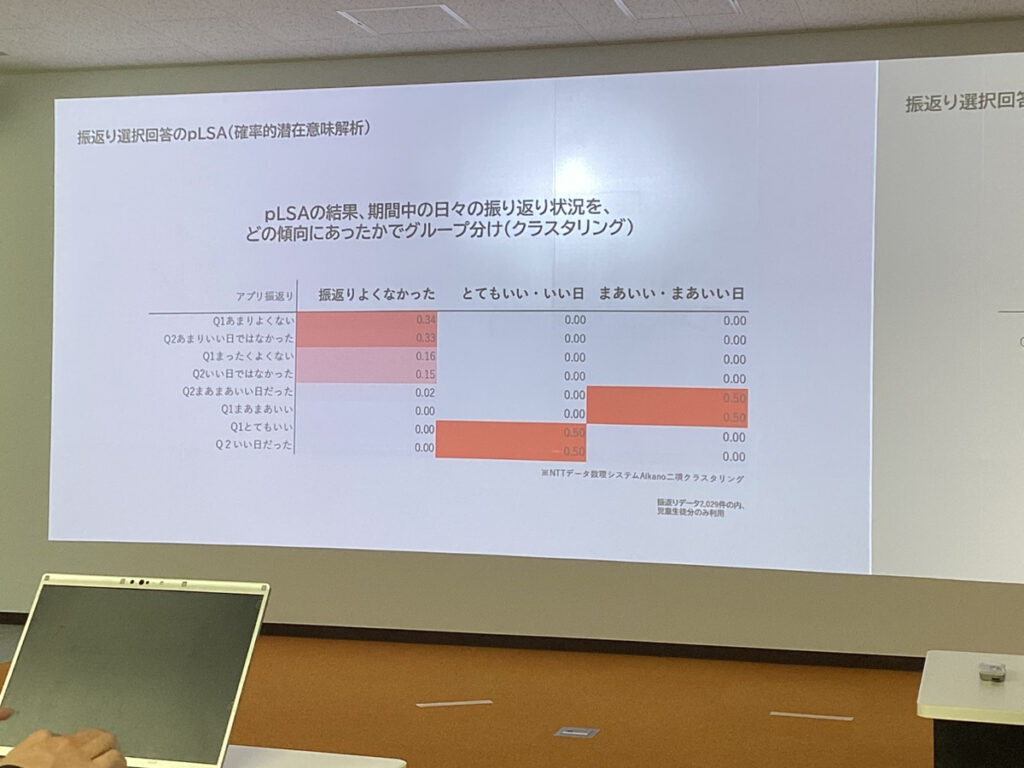

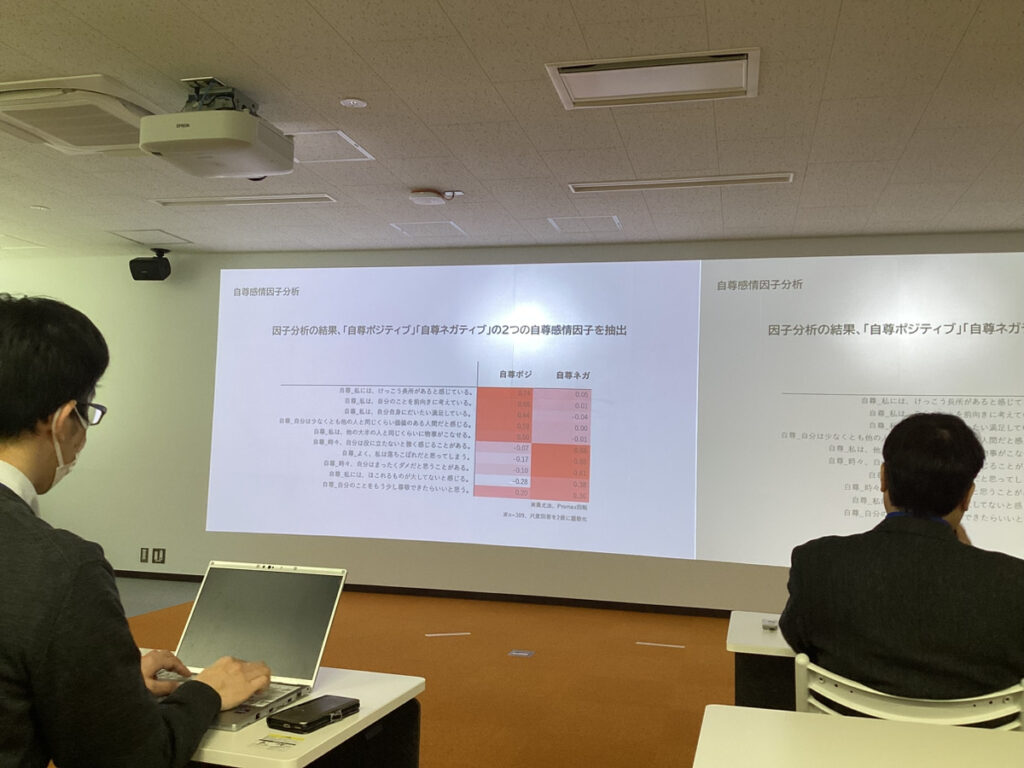

<因子分析の結果等の写真>

このシステムによって、子どもたちの心の思いはかなり晴れたようだが、解決にはまだまだ時間がかかるものであることと、まず何より対話が重要な役割を果たす。

自尊感情とレジデンス

自尊感情とレジデンス(思考回復力)は、子どもたちの心理的健康において重要な要素であり、これらが低い子どもたちには特別な支援が必要である。

つまり 自尊感情が低いと、子どもたちは課題を抱えやすい。

また、レジデンスが向上することで、思考回復力が高まる。

自尊感情とレジデンスの両方が低い子どもたちに対しては、特別な支援が必要であることがわかってきた。これにより、子どもたちの心理的健康を向上させることができる。

自尊感情が低い子どもたちには特別な支援が必要。

こういったことがデータより見て取れた。