【流れの概要は一番最後にあります】

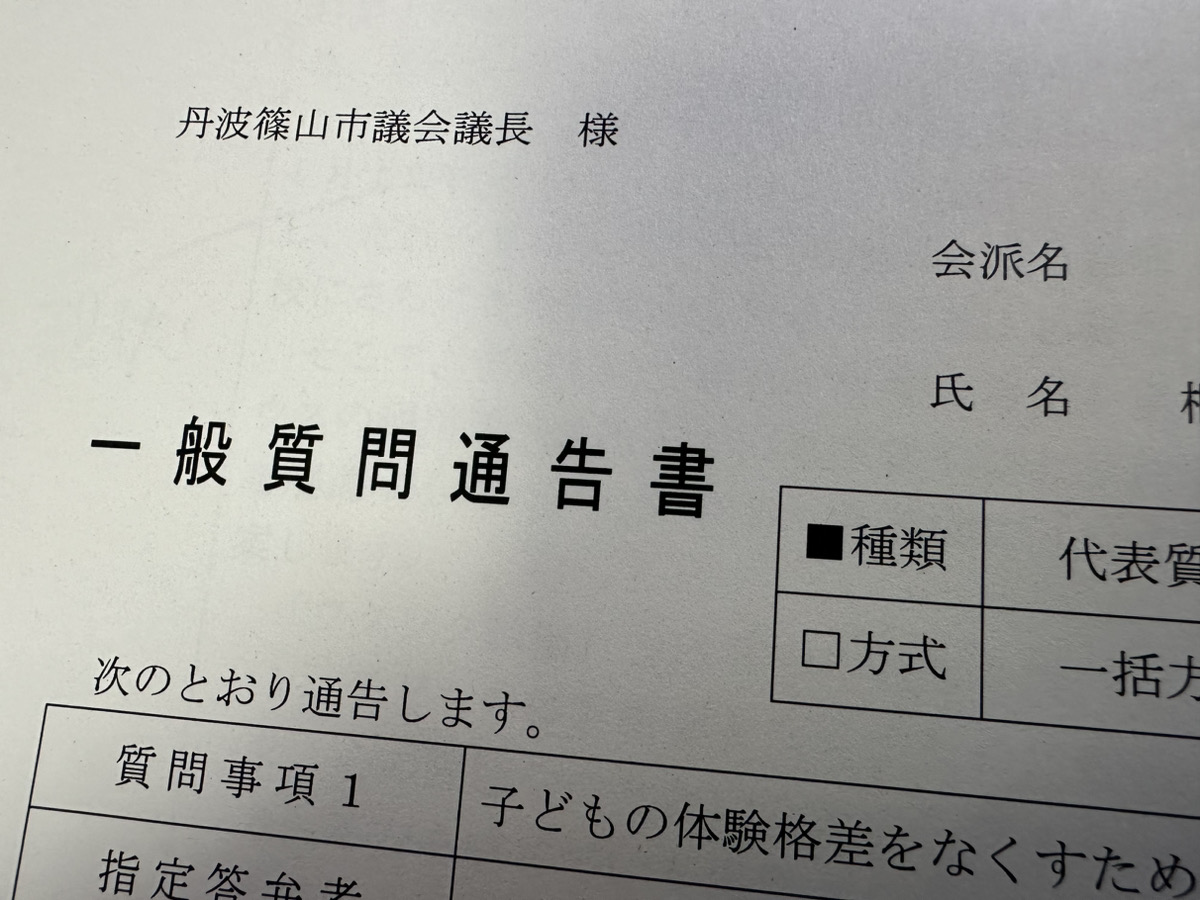

今日は全体協議会で市長や教育長及び行政経営課より、丹波篠山の今後の3校の在り方の説明を受けた。

今まで一生懸命3校の魅力を伸ばすためにやってきて、県の方針で丹波篠山及びこの丹有のエリアで高校を削減していくというものにのっとって、早々と白旗をあげての2校の選択で県に1月に要望をだすとのこと。

建前上は、市民は3校の存続を願っているというものであるが、現実は2校で東雲高校を産業高校に合併するというもの、しかもしかも、10年後には1校にしていきますというおまけつき。

そもそも高校の課題は、県の課題であり市がここまで関与するのはおかしい。

しかも何も正式な発表がない段階で、あくまで内々での情報をもとに、今子どもたちが前向きに通っている東雲高校を無くすという声をあげている情けなさ。

意見はしましたが、市長も教育長も「3校残すのはもう無理だ」と白旗状態。

市民の思いを伝えていくのが政治の役割。

もちろん、社会的背景があり、10年後には200人くらいの子どもになっていくという現実はあり、世の中全体が少子化になっていくが、その少子化に関してもまだまだやれることはある。それをもっと尽くさず白旗状態。

やはり会社とかの経験がない人たちの意見は甘すぎる・・・

私も会社を経営して思いますが、部下からの思いはできる限り答えます。

今回の場合を会社で表してみると

社長は県知事、部長が市長、課長が市の部長たち、違う部署の部長が教育長や私たち議員

知事が「悪いけどお金ないし、事業を縮小せなあかんから1つの課をなくすよ」というと、部長以下頑張って前向きな方向性を考えると思います。

しかし、部長が「もうあの課でいいんじゃないですか?」といえば、社長ももうあかんな、それやったら全部無くしてしまったらいいという考えになります。

部長以下、課長や他の部長たちが、「なんとか決まりでは廃校になるけど、もう2年様子見てくれ!今丹波篠山にとって大事に時期なんだ」といった要望を出せば、よし2年待ってみようという気持ちにはなると思います。

また、他市(今回の話だと他の課)が「うちはやめてください」と言ってきたら、大丈夫丹波篠山が自ら1校にしたいというて来ているから・・・ってなる可能性は大きいし、また1校も残らない未来もあるかと思います。

今の段階で、子どもたちの半分は他市へ行く

アンケートも小中学校の親は答えたくないという現状(実際の回答率は12%)

2校にしたって、1校にしたって、他市に行く歯止めにならない。

ましてや今、東雲に通っている子たちの気持ちを踏みにじる方針。

はっきりいって残念すぎました。今回の市長と教育長と行政経営課の部長には・・・

民意をしっかりとわかってもらわないといけない。

「私たちは手を尽くして説明してきました」と市長は言いますが、聞きたくない、行きたいくない、答えたくないが民意なんです。

これが分からないとは・・・かなりやばい状況ですね。

【概要・・・丹波篠山市内には3つの公立高校があるが、1つは普通科の鳳鳴高校、歴史は兵庫県1といわれる学校だが定員割れを起こしている、もう1つは商業課や機械課などがある篠山産業高校、定員割れを起こさず他市から半分くらい通ってくる学校、最後の高校がもと商業課や機械課があった高校が分化し農業や商業の学科に特化した東雲高校(ただし15年前に分校ではなく、1つの高校として独立しました。)、40人定員の学校で去年は15名しか受験せず、兵庫県の規定で2年連続定員の半分が続くと廃校になるというもの。

その中で県教委は2022年、県立高校教育改革第3次実施計画で、28年度までに望ましい規模となるよう県立高校を「発展的統合」する計画を発表。丹有地区(丹波市、丹波篠山市、三田市)では、28年度4校を2校に統合する計画で、対象校は25年度に公表される予定という。市長や教育長はその1校が丹波篠山対象であるという見解で、広く市民に意見を聞き(これは当局側の言い分)東雲高校を無くし、鳳鳴と産業の2校で県に1月に市の方針を出しますという方向性をこの17日に出したという流れ】