なんと、いとこの息子さんが参加していました。

ただいとこといっても大学生の時にこの子が小学生であったため、顔もうっすらしか覚えていませんでした、よく覚えていてくれました。

あいさつした後に声かけてくれてびっくり。

父の弟さんの娘さんですが、父と弟さんが10歳離れているため、都市はかなり離れています。

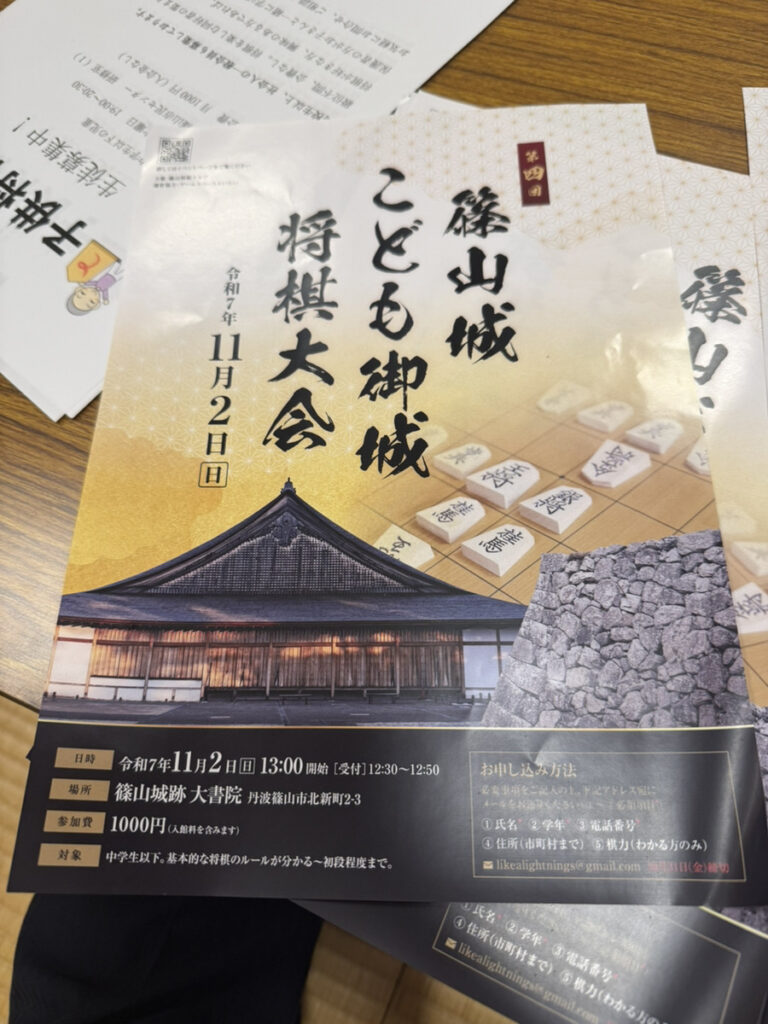

京都市左京区に住んでいますが、今日は将棋大会と知って参加したとのこと。

この将棋大会の一番遠い方は鳥取でした。

すごい将棋熱を感じました。

さらに夢のある未来に向かって!

なんと、いとこの息子さんが参加していました。

ただいとこといっても大学生の時にこの子が小学生であったため、顔もうっすらしか覚えていませんでした、よく覚えていてくれました。

あいさつした後に声かけてくれてびっくり。

父の弟さんの娘さんですが、父と弟さんが10歳離れているため、都市はかなり離れています。

京都市左京区に住んでいますが、今日は将棋大会と知って参加したとのこと。

この将棋大会の一番遠い方は鳥取でした。

すごい将棋熱を感じました。

藤井聡太さんの誘致に向けて

いろいろ動いていると、将棋連盟の方にお声掛けいただき、大会を見に行ってきて来ました。

いい部屋です。

特別対局室として用意された部屋

鎧に囲まれ素敵です。

こんな素敵な場所で将棋が打てる機会はなく、すごくいい経験だと思います。

みんなすごく真剣で、負けて大泣きする子もいましたが、保護者の方は「いい経験だ!」と前向きにとらえて応援されていました。

さて、あとは藤井聡太さんの誘致だな。

ずいぶんと止まっていたみたいで・・・すいません。

【1.市政30周年・市名10周年の活性化イベントとは?】

問1 市政30周年・市名変更10周年のダブル周年を見据え、篠山城大書院を舞台に藤井聡太さんを招いたタイトル戦・特別対局・関連プログラム(指導対局、こども教室等)を核に、子どもも大人も楽しめる企画を通し、観光・経済・教育効果の最大化を図れないか。

<当局>4年先のことなので現時点で決定はできないが、周年事業の一案として検討したい。誘致には相応の経費と条件があり、課題整理が必要である。

今回の丹波篠山国際博も実行委員会や準備に3年を要しており、早めの対応が必要です。市民参加型の勝負飯や黒豆・栗・ぼたん鍋の発信によって、経済効果が経費を上回ることも期待されるがどうか。

<市長>大変良いと思います。自分のとこの良さを見つめなおして、丹波篠山の素晴らしいものがさらに全国に認知されることは意義があり素敵なことだと思います。

【教育現場の三角座りが発育発達に影響】

問2 三角座り(体育座り)の見直しと合理的配慮として、長時間の姿勢が姿勢や呼吸機能、集中力などに与える影響を踏まえ、一律実施を再考できないか。

<当局>体育の授業に限らず、長時間座らせることを前提に体育座りは禁止していませんが、体育座りを唯一の姿勢として強いる指導は、身体的負担の観点から適切ではないと考えます。

子どもに姿勢の統制を重んじることが本当に必要なのか、それとも話を聞き、理解につなげることを重視すべきか。また、「自由にしてよい」と言われても戸惑う子どもには、どのような支援が適切か。この点を整理し、教育現場に分かりやすく示していけないか?

<当局>児童生徒自身がしんどいと言える雰囲気作りが大切、今後は聞くための姿勢を大切にして、柔軟に適切な対応を促進していきます。

詳しい内容がご覧になりたい方は、下記から

1時間くらいありますので、見たいところを飛ばしてご覧ください。

そうして、新しい委員会が・・・

長月会議では、その後総合計画特別委員会が立ち上がり

今回副委員長として、頑張らせていただくことになりました。

市の土台となる総合計画、しっかり見ていきたいともいます。

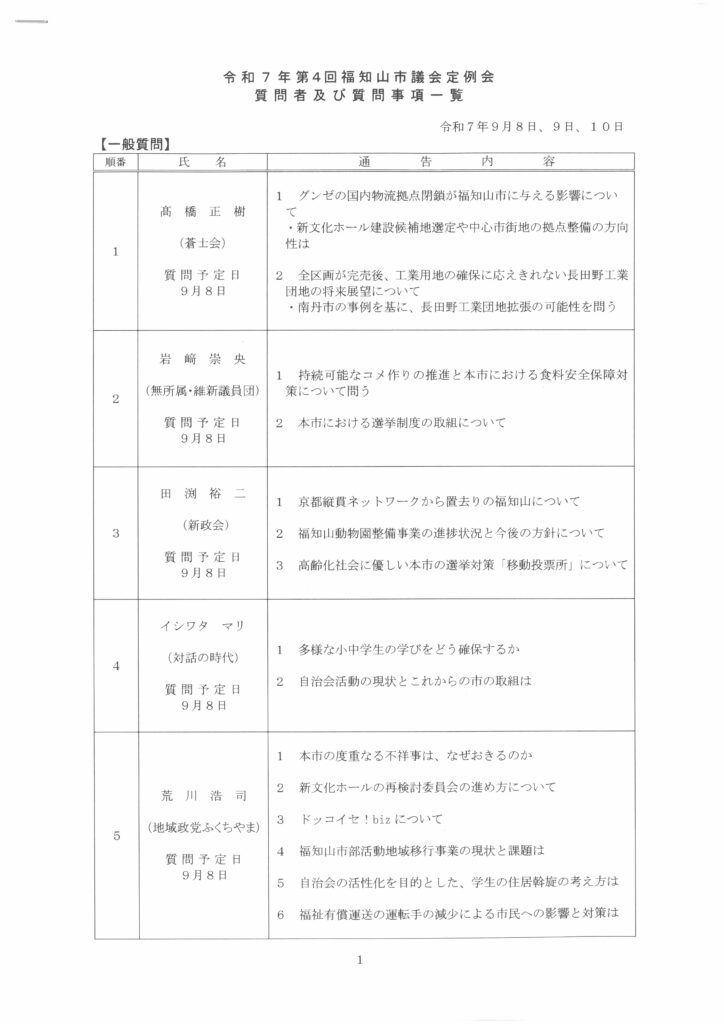

昨日は民生福祉常任委員会の追加審議の後、すぐに福知山の一般質問の傍聴に向かいました。

元々、子育てや不登校、立場の弱い方々のために質問されているイシワタ議員の生のやりとりが見たくて、議場に足を運びました。

やっぱインターネット上の動画とは違い、議場での発言はよかった。

過去のイシワタ議員の分も全部見ていきましたが、的確に話をされているのと、しっかり意見や調査が済んでいるなと感じました。

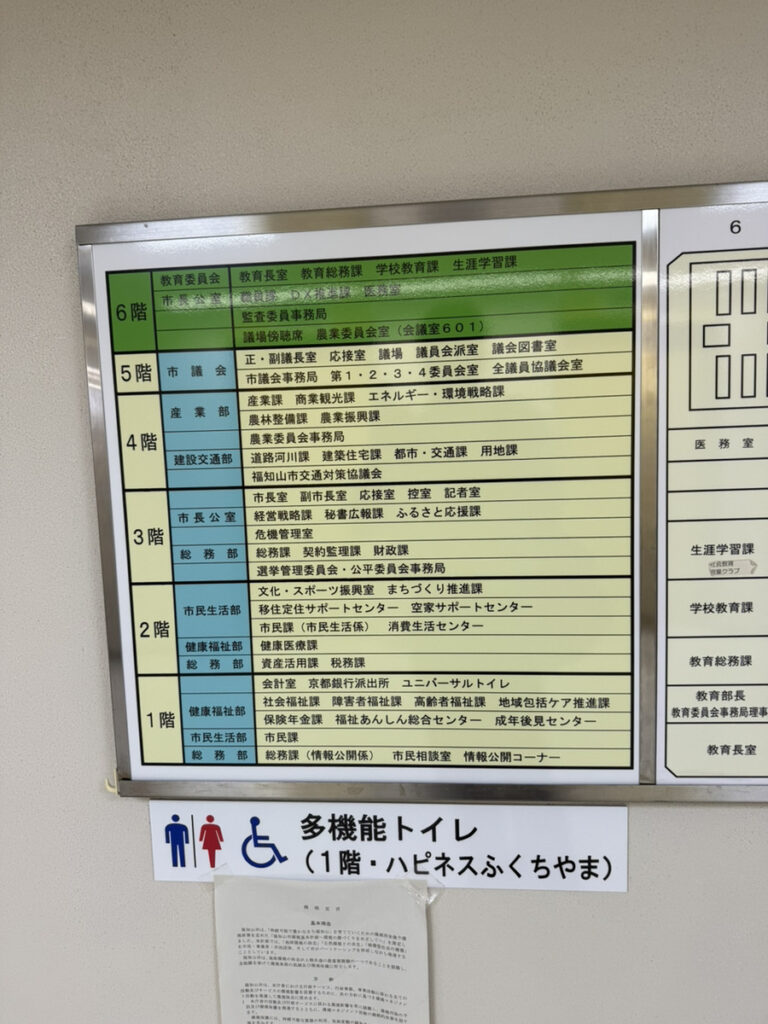

議会の一般質問は前後の方もある程度は聞きましたが、丹波篠山市や丹波市とは大きく違うことがありました。

また、議会改革調査特別委員会として、議会の在り方や、議場の様子を・・・

傍聴席は6階、議場は5階なので、上から見下ろすような状態

傍聴席は傍聴用のモニター2台、AIが瞬時に文字おこしをしますが、少し性能が低いようで、誤字がかなり多い文字起こし状態でした。

特に毎回イシワタマリ議員というとこは、【イシワタマリマリン】と少しびっくりする変換がずっと続いていました。

導入してから長そうなので、何か手はないのか?と思いました。

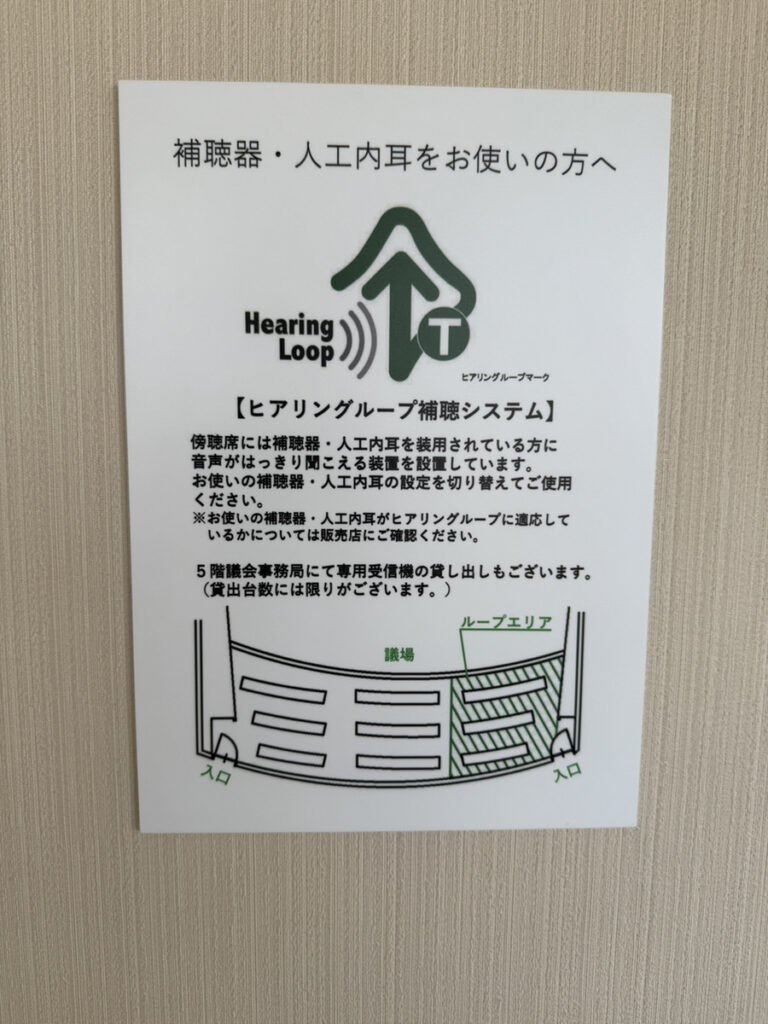

先進的な部分は、補聴器や人工内耳の方へのヒヤリングループ補聴器のエリアもあり、専用受信機の貸し出しもありました。

よって、障がい者への配慮は丹波篠山はかなり遅れています。

逆に丹波篠山市が進んでいるところは、印刷物がきちんとされていること、議事内容が全て確認できるタブレットの貸し出しがあることで、内容の把握ができるところでした。

※ただし、高齢者の使用がし難いという意見はいただいています。

一般質問を後でもみることができるのは同じですが、福知山には後の部分で文字起こしがない、丹波篠山はYouTubeの文字起こし(精度はかなり低い)を使うことができるという状態。

そのため、今後のよりよい議会参加に向けて、必要な部分は改善していく必要があります。

質問の内容は、少し丹波篠山市議会とは違い、事前に話しあった内容を読みあう形で、少し出来レースみたいな感じが否めないのは残念でした。

まだ、一般質問の時は、西脇市と丹波市しかみていないので、日程が合えばドンドン見行きたいと思います。(※議場の見学はたくさんの場所に行っています)

みなさんも一般質問は丹波篠山の議場に足を運んでみてください。

一生懸命市民の意見を市の当局に投げかける丹波篠山の議員の姿が見れると思います。

見てもらえるとわかるかと・・・

心の課題に対して専門家である心療内科の先生

私が心の課題に運動を通してアプローチしていることを聞きつけ、どういうものなのか見てみたいとのことで、興味津々でお越しになられました。

心のプロなので、心と思考と身体がつながっていることは重々理解されています。

心を支援するには体の支援が必要

そういったことも理解されていますが、脳科学をしっかり理解されていない場合もあります。

先日、何をやってもうまくいかない、仕事でミスばかりする、仕事を覚えられないといった方が治療に来られたそうだが、IQのテストでは問題はなく、EQの課題であり、その解決は認知行動療法しかないといわれていました。

実際に、投薬に伴う認知行動療法の効果はどの程度のものか?という私の問いに

「考え方を変える」こと自体が、強いトラウマや自己否定感のある人には負担になる場合が多く、かなり課題があり困っているというのが相談でした。

念のために申しておきますが、私はスポーツ科学の専門家であり、脳科学はその分野にはあるものの、そのすべてが専門ではない。

しかし応用的に考えて、仕事のミスがワーキングメモリーの課題であった場合は、スポーツ科学で対応が可能である。

また、新しいことを覚える分野に関しても、スポーツ科学で対応が可能。

つまり何をやってもうまくいかない原因が、ワーキングメモリーに伴うミスであったり、覚えることが苦手な分野に関しては、スポーツ科学の運動療法で、脳科学にアプローチができます。

実際に、心療内科の先生に体験していただきました。

脳が活性化する体操や遊びを行った後に、記憶が向上するか?という課題

20分ほど一緒に笑いながら活動(遊び)をすると、明らかに脳が活性化したことがわかるとのこと。

もちろん脳波を図って行ったわけではないので、本人の感覚優位とはなりますが、この方はドクターなので、自分で自分の変化に一生懸命に理屈をつけられていました。

どうしてこの分野が、医療と連携できないのか?

そういった課題を一生懸命に説いておられましたが、ドクターの手術に差があるように、また薬のように90%以上の方に同じ症状が出るようなものではなく、行う人の能力よって差が出るこういった手技は医療との連携がむつかしく、効果も体感であるため、身体の感覚がトラウマやPTSD等で大きく離れている場合(心と身体が連携していない場合)、その効果が理解できない場合もあるためでした。

ドクターは言語化能力や理屈の部分で長けてらっしゃるので、話していてすごくおもしろかった。

しかし、以前の丹波篠山の眼科医と同じく、この手技は連携していくことでどんどん世の中を楽にして行ける可能性があること、すごくワクワクされていました。

また、どうしたら大人がワクワクして遊べるか、そこも重要だとおっしゃられていました。

あとは、同じレベルで手技が使える人を増やしていくことですが、ここが一番の課題となっています。

手技の確立のためには経験が必要で、よりたくさんの方々を見て行く必要がありますが、うちの職員たちは日々子どもたちの支援に精一杯尽くしてくれているため、夜もボランティアでこの領域も頼む当いうわけにはなかなかいかず・・・

この思い、うまく伝わるといいかと思います。

困った人を救う力がすこしでもあるのなら、その力を活かしてほしいと思います。

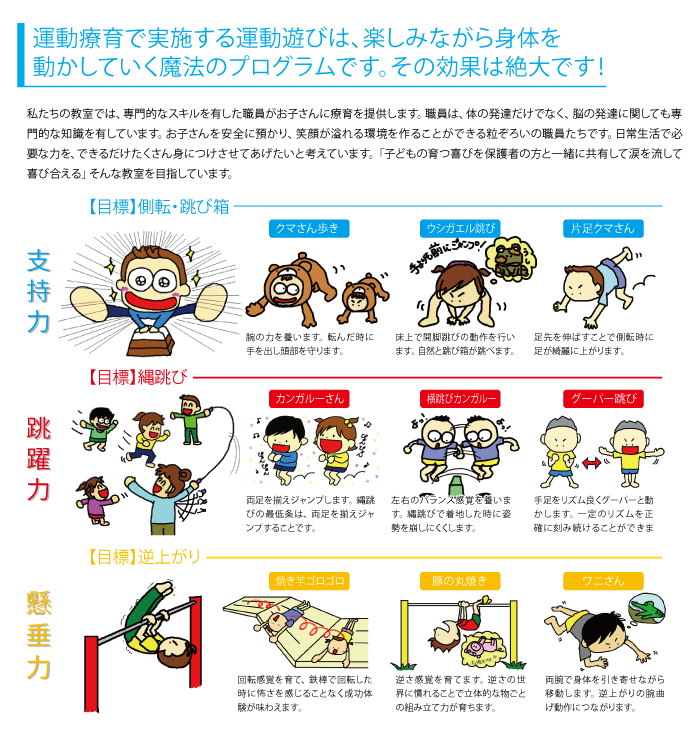

普段子どもたちに支援している運動療法の土台はこんな感じ

遊べば子どもたちは変わっていきますが、まだまだ指導の目線が強い

【大人も全く同じで、いかにワクワクすることができるか?】

ワクワクすることで脳が活性化します。

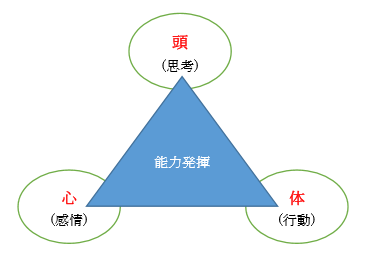

この図を見てわかっていただけるでしょうか?

今できないことができるようになる仕組み

あくまで上の図は概要ですが、人はいつからでも変わることができます。

そのための支援を行っています。

困ったことや悩むことがあれば、遠慮なくお越しください。

今、悩むことも体の支援で変わっていきますよ!

神経刺激で人生は大きく変わる、今からでも何歳からでも!

ASDとコミュニケーションの特性について

前回は「過敏性」についてお話ししましたが、思いのほか多くの反響をいただきました。

そこで今回も、なかなか理解されにくいASD(自閉スペクトラム症)の特性について書いてみたいと思います。

ただし、ここでお伝えするのはあくまで「一例」であり、これがすべて正しいというわけではありません。人にはそれぞれ成長のスピードや得意・不得意があり、子どもの頃に適切な支援を受けることで、大人になってから大きく変わることが多くあります。(もちろん大人も今からでも発達します!)

医学的には「先天的にコミュニケーションに課題がある」と表現されることもありますが、私は「人は必ず成長・発達していく」という視点を大切にして支援しています。

一方で、事故などで後天的にコミュニケーションに課題を持つ場合もあります。その場合でも、専門的な支援や関わり方によって改善や変化が見られることが少なくありません。今は昔に比べ、相談や支援を受けられる場所も多くなっていますので、心配な方はぜひご相談ください。

では、ASDのある方に見られるコミュニケーションの特徴を整理してみます。

1. 言語面での特徴

言葉をそのまま受け取りやすく、比喩や冗談は分かりにくい

自分の好きなことを熱心に話し続けることがある

声の調子やイントネーションが独特な場合もある

2. 非言語的なやりとり

アイコンタクトが少なかったり、多すぎたりする

表情の読み取りや使い分けが苦手

ジェスチャーが少ない、または不自然に見えることがある

相手の話を受けて返すことが難しい

同じ話題を繰り返すことがある

順番を守る、話に割り込まないなどの暗黙のルールが分かりにくい

学校や職場など集団の場面では困難が目立ちやすい

安心できる人や場所ではスムーズに会話できることも多い

感覚過敏や疲れによって、さらにコミュニケーションが難しくなることもある

大切なのは、「特性を理解して関わること」であり、本人に「無理に合わせさせること」ではありません。支援や工夫があれば、誰もが自分らしく成長していけます。

しかし

こういった部分の専門性や理解や配慮がない場合、二次障害を引き起こすことがあり、二次障害とは、もともとの発達特性に加えて後天的に生じる心身の不調であり、二次障害が起こる背景として

二次障害は「ASDだから起こる」のではなく、理解不足や環境の不一致によって引き起こされることが多いです。

そのため、周囲が特性を理解し、安心できる環境を整えれば、防いだり軽減することができます。

たとえば、私がかかわった中で1番会社には理解されなかった30代

中学・高校時代から人とのかかわりがうまくいかなかった。(ここでの支援が本当は必要)

社会人になり小さな会社に入り転職を5回経験、その会社の中で2社は私も訪問しましたが

2社とも特に厳しいという会社ではありません(あくまで私の感想)が、できなかったことがあると毎回丁寧にきちんと教えてくれていました。

また遅刻が多いため、その都度注意されていました。

ここまでで専門的な理解がない方々には、何か問題があるとは思えないかもしれません。

【ただ】この子はASDで学生時代にすでに二次障害になっている可能性があります。

この観点がない場合、配慮という目線はなかなかできず、前回と同じく【多様性の理解】には結びつきません。

①失敗経験が多いことで、失敗して指摘されることで自暴自棄になる。

②努力したらできる!と言われ続けてさらにプレッシャー

③常に失敗するんじゃないかと不安が強い

④家ではゲームに当たったり、母親にすごく当たったりしていたとのこと。

⑤寝れていない

そうしてうつ病になり会社を長期的に休みました。

会社や本人と何度も話し合って、3か月後会社に復帰しましたが、

会社「ひさしぶりにこれてよかった、あれ?てぶらか?手土産は?」

本人「あなた方のせいでうつ病になったのに、なぜ僕がお土産を?そちらが復帰おめでとうで用意しておくべきでは?」

ここで、会社側はいろいろ気付くことができ、私が研修として講師をしました。そうしてやっと本人の考え方の苦しみを会社全体で共有し理解してくれ、今も働くことができています。

時間の管理はスマホのスケジュールで何とかなっていますし、必死で走ってくる本人を見て、また障がいを理解してくれて、10分くらいの遅れは笑ってもらえるようになりました。

もともと冗談が通じにくい子なので、日々の軽口のコミュニケーションは本人にとって負担でしかなかったことや、どこができないのか?をしっかり同じ目線でみてくれるようになり、本人も少し周りが信頼できるようにはなってきています。

さて、このような事例が一般の会社でできるでしょうか?

今、精神の障がいの方の社会復帰や就労がすごくむつかしい状態となっています。

障がい者雇用というと、一般的には身体障がい者と知的障がい者を思い浮かばれます。

なかなか【多様性を理解】して支援する世の中にはなっておらず、さぁどこから?という市町村も多い。

私はこういった【多様性の理解】は学校の教育からかえていくべきだと考えています。

能登の地震の時も、海岸で飛び跳ねる自閉症の子を見て、普段から学校でその子を見ている女の子が「不安やから飛んでる、早くこっち連れてきたげないと。」と避難所に一緒に引っ張ってくれていきました。この能登の自閉症の子は普通学校の支援級に通っているため(丹波篠山だと養護学校に行く場合が多い)普段からそういった流れを女の子は見ているので、緊急時の対応もすんなり行うことができました。

この日々見ていることでできる支援が重要で、みていないと(今みたいに分けて生活していると)さっと支援はできず、どうしたらいいか迷ってしまう。

今の大人がそうで、困っている知的障がいや視覚障がいの方にサッと近寄ることができない。

当たり前だけどあたりまえでないこと

今まではできないことは見ないふりをしたり、できない子にはしなくていいという形(配慮!?)でチャレンジを何回もさせないこともありました。

義務教育の視点、多様性の理解のために必要なこと

今こそ多様性の理解です。

この写真の方々と文面の方はイコールではありません。私が日々夜にボランティアでかかわっている方々です。

生きづらさ・社会に適応するしんどさがある場合は、遠慮なくご相談ください。

心と体と思考は大きくつながっており、三角形になっています。

どこか一つが欠けても歪な形になります。

その歪さを改善するのが、一つの角を担う身体

身体を支援することで。心と思考が大きく伸びていく。

今の自分が、いびつになっていることに気づく・・・

そんな体験もいつでもできます。

できることを一緒にやりながら、生きやすい身体を創っていきましょう!

この丹波篠山で事業をはじめて9年と10か月

もうすぐ10年目ですが、弱い立場の人の声どうやって拾っていくか?をコンセプトに

☆児童発達支援事業では、えがおという施設を丹波篠山に2施設、丹波市に1施設

☆運動療法の施設を丹波篠山に1施設と丹波市の1施設

☆大人の発達支援は丹波篠山の施設を中心に、丹波市の芦田での若干受けています。

その中で、発達障がいというものがなかなか理解されません。

ASD(自閉症スペクトラム)やADHD(注意欠陥多動性)は昔から言われるので、みんなよく知っていますが、みなさんが理解できないのはASDの深いとこや重複の方たち

さらに今から10年前は、運動が苦手なぎこちない子たちは、完全放置でした。(※発達性強調運動障がい・DCDといいます)

その子たちが大人になってどれだけ苦労しているか・・・

今私が行っている運動療法は、DCDの子たちからASD・ADHDとさまざまな方々に必要な支援となります。

さらに、過敏性の強い子たち、対人関係の苦手さを持った子たち・・・

その中で今回は過敏という部分での説明をしていきます。

過敏とは、触覚の過敏、視覚の過敏、聴覚の過敏、味覚の過敏、嗅覚の過敏とありますが、この過敏のすべては、呼吸や動き、はたまた運動能力にも大きな影響を与えます。

その中で、視覚や聴覚の過敏の子たちがいうのは、夏の祭りの音と、人混みが地獄の苦しみとなります。

まぶしい!人が多すぎてしんどい!音が大きすぎる!うるさいのでみんな大きな声をだしている!

実はみんなが楽しいと思うことも苦痛に感じる人がいるということです。

決して、祭りをやめろいうてるわけではありません。

参加することがすべてだ!という考え方の方々は、参加されないことを責めたりします。

そういう部分がなくなればと思います。

こういうことを【多様性の理解】といいます。

この理解は、今の世の中のほとんどの方がまだまだ理解されていません。

どこで理解していってもらうか?学校の教育だろうか?

こういったことを日々感じています。

2025年のデカンショ祭りの動画をそういった方々とみてみました。

みるだけで「怖い」「痛い」「行きたくない」と口々に言われていましたが

「ここに行けというてるわけではなく、どんなお祭りなのか、篠山のお祭りもみておくのもいいよ。」というと、ゆっくり小さな音で見ておられましたが、行きたいという思いは微塵もないとのこと。

多様性の理解はなかなかなく、どうしていかないの?と周りには責めてくることもいるようです。

ーーーーーーー

他に、味覚の過敏の子たちは、すぐに「辛い・辛い」といってしまい大げさに見られたり、野菜の中にある残留農薬がわかってしまい、にがくて食べれるものが極端に少なくなったりします。

嗅覚の過敏の子たちは、科学的な香水や洗剤のにおいで気分が悪くなったり、倒れたりしたりする子もいます。嗅覚で前庭覚というバランスの部分に影響を与えているわけです。

上の内容に続いて触覚の過敏の子たちは、服の記事や洗剤のにおいや成分によって服を着るだけで気分が悪くなる子もいます。

光過敏の子たちのために、イノチグラスというサングラスも作っていますが、教科書の白の部分がまぶしすぎたり、LEDがきつすぎたりするため、それを緩和する眼鏡で対応したりしています。

教科書の白が苦手な子は、市内の中学校にもいますが、黄色のグラスが合い、それをかけることで授業に入れます。

明るさのつらさであったり、見えにくかったり、見ることに関することもいつでもご相談ください。いい形で生きていくことの支援もしていきます。Innchiグラス 桐村

こんな感じで、適切な支援が受けられないことで、適切な配慮を受けられないことで、多様性を理解されないことで、苦しんでいる子どもたちや、過敏の大人の方々がいます。

【みなさんにお伝えしたいこと】

みんなお祭りには基本いきたいのですが、過敏性の方々は太鼓や大きな音や光が苦手なんです。そこに配慮なんてありますか?

過敏性を持った方々がイヤーマフやサングラスをかけて行くような世の中、

多様性とはそういった方々も楽しめるような配慮をしたのちに、お互いがいかに歩み寄れるか?

先日もとある学校で、大きな音や声が苦手なんですという配慮をお願いしたのに、張り切って大きな声で授業してくれ楽しんでいる子どもたちもいる中、頼んだ配慮が分かっておらず、先生の声が大きすぎることで学校に行けないことの事例がありました。

多様性の理解は、世の中すべての方が幸せに暮らすための第1歩です。

今日書いたことは発達障がいのほんの一部です。

もっと苦しんでいる人は多くいますが、今回は祭りのことで嫌な思いをした方がいたので、急ぎ発信しています。

しっかりみなさんが理解できるように発信していきたいと思います。

丹波篠山市と丹波市の「えがお」が誇る夏のイベント

今回は8月24日に!

参加者78名、職員21名で、総勢99名のイベント。

午前中はワイルド スペース アドベンチャー(沢のぼり)

沢には登りますが、えがおらしく冒険になっており

今回は宇宙から来た侵略者にとらわれたうちの姫を救出するというもの。

ボスの四天王は、イメージの動きができないと倒せない設定

ボスは大量の魂(シャボン玉)を叩き落さないかぎり倒せない設定

途中にいる穏やかな宇宙人に情報をもらいながら、探検してもらいました。

四天王がのぞいています。みんな順調に探検してきています。

いつも会員に配布する動画が中心のため、静止画が少なくここでは公開できませんが

たのしく沢を登っていきました。

そうして、午後は

どろんこ遊び(泥団子・どろんこバレー)

えがおスライダー

その他、写真はありませんが、

泡プール、氷プール、寒天プール、水がかかるトロッコなど

お昼は、カレー・唐揚げ・コロッケなどなど

これだけのイベントを単独の施設でやる人材力

多分、自画自賛ですが【うちの職員たちは日本一】だと思っています。

ありがとう!

保護者からの感謝の言葉ですべて労われましたね。

PCがR6年11月にウィルス攻撃なのかサイバー攻撃なのか、急遽壊れてしまい

新しいのに買い替えたのに、不安定要素ばかりのウィルス感染状態。

先日までだましだまし使っていましたが、個人情報が危険ということで修理に。

ウィルスバスターでもどうしようもない状態で、仕事もできない日々が・・・

そんな中、タブレットのみで仕事はこなし、今に。

この8月は

子ども議会教室

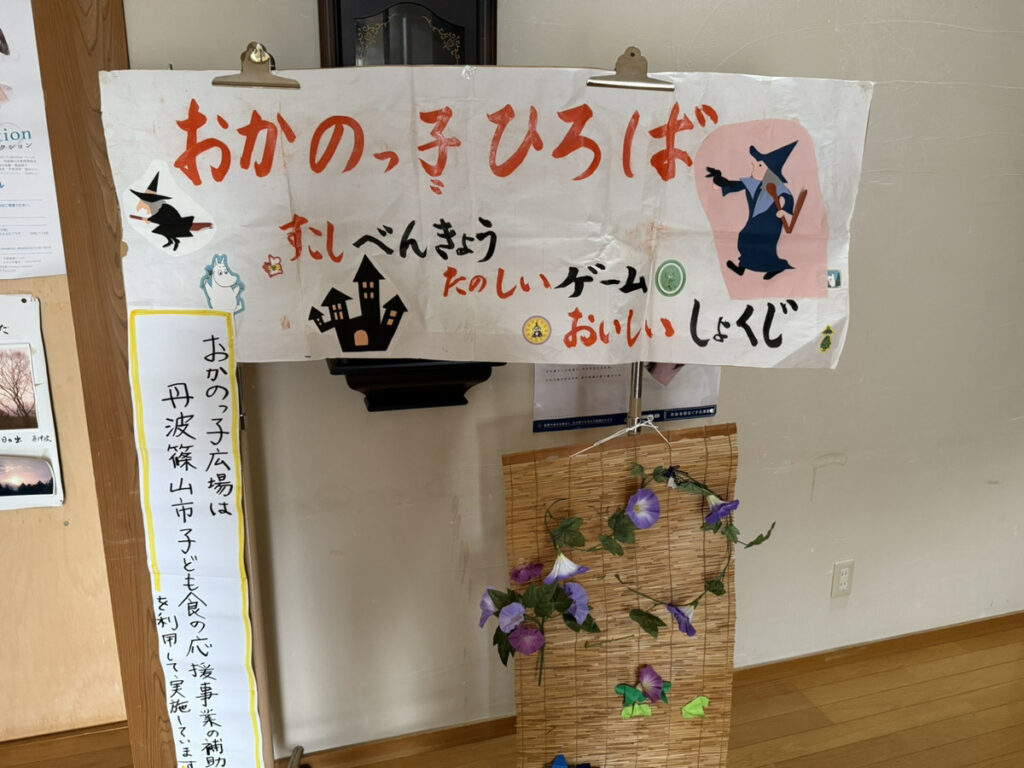

岡野地区の子ども食堂

そうしてデカンショの議会連へ

バタバタの夏を送っていますが、一般質問締め切りが明日

何とか間に合わせます。

日々の福祉や教育の課題等の動きとともに、児童発達支援施設など多忙を極め、少し心理的に参ってきています。

1日の流れを書き出してみると

<とある火曜日>

5:15 起床

5:30 議会の資料を読み込みます。

7:00 筋トレ

7:20 シャワー

7:45 犬の散歩

8:15 朝食

9:00 議会へ(今週は委員会、委員会が1日も多い・・・)

13:00 昼食をとってえがおへ

13:30 個別対応のこども対応(えがお)

15:00 事務関係で銀行回り

17:00 えがおの事務仕事

18:00 大人の方のセッション

20:00 えがおの事務仕事

22:00 議員の仕事

1:00 就寝

これが、午前と午後が変わったり、合間に会議が入ったり、急な資料作成が入ったり

別法人の仕事や教員の仕事や講演会の仕事が入ったり・・・

えがおの子どもたちの保護者と面談したり・・・

毎日に追われて、あっという間に8月

他市の事例も見に行きたいし、いろんな人と話したいし・・・

少し時間がうまく使えてないことにストレスを感じています。