全国のいろんなところで発達支援の講習会をしておりますが、1月11日・12日は

西明石で発達支援の講習会を実施しました。

(前の投稿の消防団の出初式が7時半から、明石は10時からとバタバタで11日は動きました)

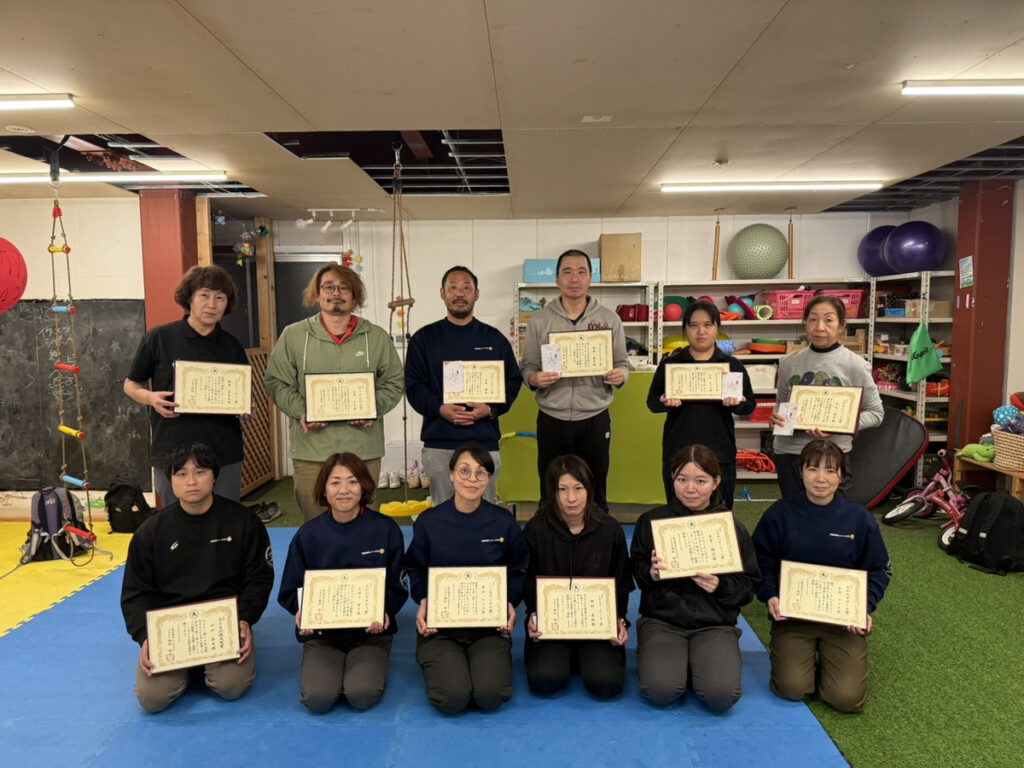

終わった時のこの顔

これですべてがわかると思います。

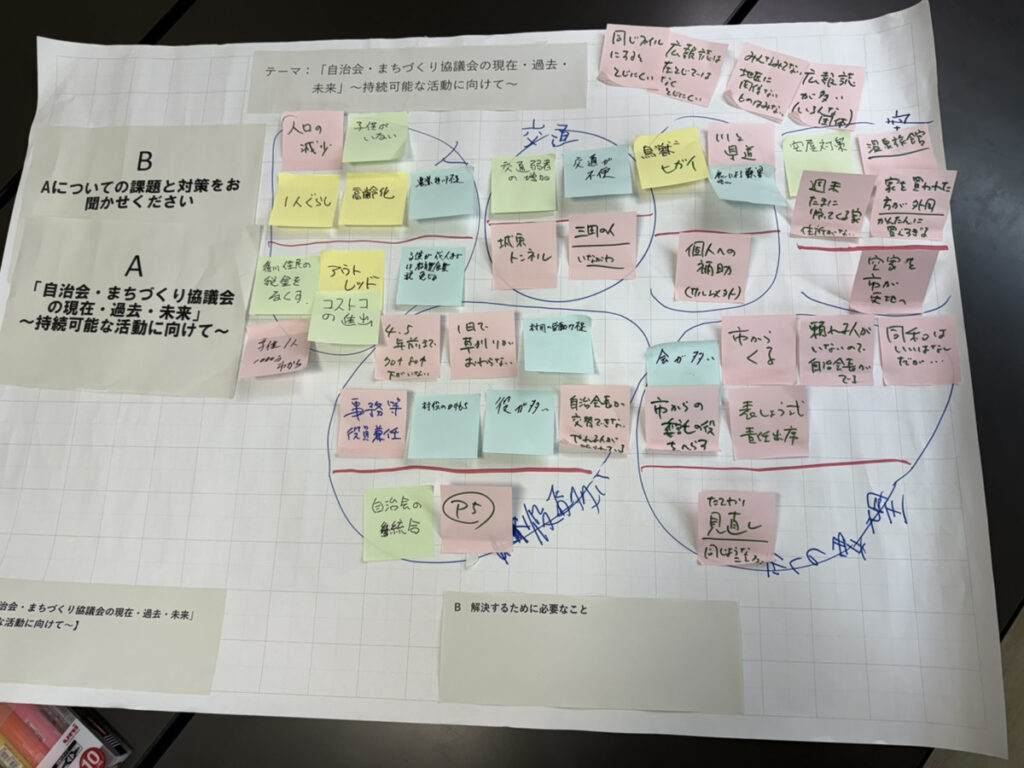

子ども目線で子どもの心の声をしっかり聴いて動く支援者がまた増えていきます。

理論はもちろんのこと、いかに支援者の心が子どもに向いているか?

また向きすぎていないか?

子どもにとって必要なかかわり方などなど・・・

来月もいきますが、いつも素敵なエネルギーにこちらも元気になります。

ありがとう、出会いに感謝です。