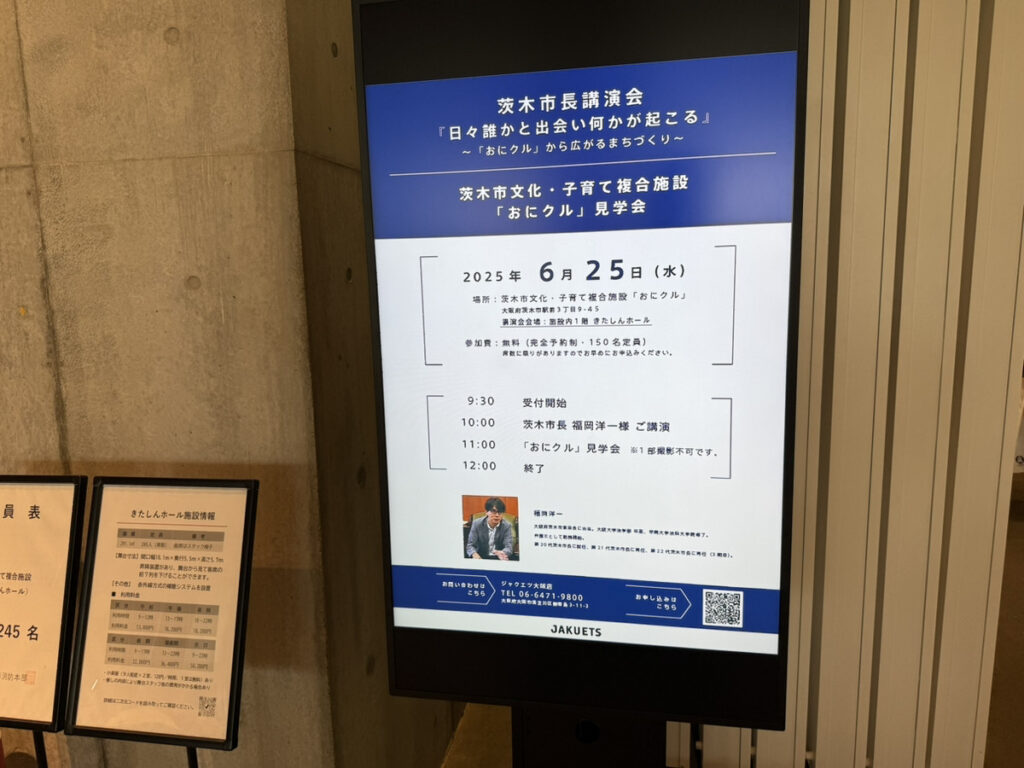

大阪府茨木市のおにクルの講演会へ

茨木市長の講演会「日々誰かと出会い何かが起こる」~「おにクル」から広がるまちづくり~】

本講演では、茨木市の複合施設「オニクル」を中心とした事例をもとに、公共施設の開発と運営に関する課題と成功要因について、多角的な視点から紹介・考察が行われた。

① 公共施設開発におけるリスクと成功要因

成功要因として、オニクルでは市民を巻き込んだ丁寧なプロセス、明確なデザイン・コンセプト、職員の高い意識がプロジェクトを支えた。

課題・リスクとして、「物価リスク(建設中の資材高騰等)」と「政治リスク(首長交代等による方針転換)」が指摘された。

これらのリスク回避のために、「市民参加」や「市議会との連携」、「ステルスリーダーシップ(表に出ない市長の支援)」といったプロセス重視の姿勢が重要であると強調された。

② オニクルの設計・機能と市民の幸福

オニクルは、図書館、ホール、子育て支援、プラネタリウムなど多様な機能を併せ持つ文化・子育て複合施設。

年間来館者数300万人を超え、グッドデザイン賞など多数の賞を受賞。

設計段階から市民参加とワークショップを重ね、「子どもの声が聞こえる空間づくり」や「縦の道」などユニークな設計が特徴。

単なる機能の寄せ集めではなく、「育てる広場」や「サードプレイス」など、市民の豊かさ・幸福を重視する哲学に基づいて整備された。

③ 市民参加と共創の手法

市長自らが関与した「百人会議」など、市民の多様な声を丁寧に拾い上げたプロセスが紹介された。

建設前には実験的広場「イバラボ」で、スケートボードや焚火、マルシェなどを実施。これにより「使いこなされる施設」への基盤を築いた。

共創推進課など柔軟な行政の体制も、運営上のカギとなった。

④ 市民協働と施設の活用状況

年間768件以上のイベントが開催され、多くは市民自らが運営。

「オニクルキャンプ」や「高校生と行う花火実験」など、ユニークな事例が紹介された。

道路の一時閉鎖によるイベント活用、駅前再整備と連携したまちづくりの視点も紹介され、公共空間の再定義が進んでいる様子が伺えた。

3. 講演を通しての学び・所感

本講演では、ハード整備の成功が「丁寧なプロセス」「市民との協働」「理念とデザインの融合」に支えられていることが、改めて確認された。また、これらの手法が、単なる建物整備にとどまらず、市民の幸福やまちのアイデンティティの再構築につながっている点は、非常に示唆に富んでいた。

今後の公共施設整備やまちづくりにおいても、「市民との共創」「行政の柔軟な関与」「持続可能性と偶然性(セレンディピティ)」といった視点を意識して取り組んでいく必要性を強く感じた。

街を創る、まちを活性化せることは、市と市民共同で考えていくことが必要であり、いかに市民がそこに興味を持つかの仕掛けが大切であり、近隣の先進的な取り組みの現状を広く調査していきたい。

階段で座って読める画期的なアイデアも市民から。