ASDとコミュニケーションの特性について

前回は「過敏性」についてお話ししましたが、思いのほか多くの反響をいただきました。

そこで今回も、なかなか理解されにくいASD(自閉スペクトラム症)の特性について書いてみたいと思います。

ただし、ここでお伝えするのはあくまで「一例」であり、これがすべて正しいというわけではありません。人にはそれぞれ成長のスピードや得意・不得意があり、子どもの頃に適切な支援を受けることで、大人になってから大きく変わることが多くあります。(もちろん大人も今からでも発達します!)

先天的・後天的な違いについて

医学的には「先天的にコミュニケーションに課題がある」と表現されることもありますが、私は「人は必ず成長・発達していく」という視点を大切にして支援しています。

一方で、事故などで後天的にコミュニケーションに課題を持つ場合もあります。その場合でも、専門的な支援や関わり方によって改善や変化が見られることが少なくありません。今は昔に比べ、相談や支援を受けられる場所も多くなっていますので、心配な方はぜひご相談ください。

コミュニケーションの特性まとめ

では、ASDのある方に見られるコミュニケーションの特徴を整理してみます。

1. 言語面での特徴

言葉をそのまま受け取りやすく、比喩や冗談は分かりにくい

自分の好きなことを熱心に話し続けることがある

声の調子やイントネーションが独特な場合もある

2. 非言語的なやりとり

アイコンタクトが少なかったり、多すぎたりする

表情の読み取りや使い分けが苦手

ジェスチャーが少ない、または不自然に見えることがある

3 会話のキャッチボール

相手の話を受けて返すことが難しい

同じ話題を繰り返すことがある

順番を守る、話に割り込まないなどの暗黙のルールが分かりにくい

4.環境による違い

学校や職場など集団の場面では困難が目立ちやすい

安心できる人や場所ではスムーズに会話できることも多い

感覚過敏や疲れによって、さらにコミュニケーションが難しくなることもある

5.大切なこと

大切なのは、「特性を理解して関わること」であり、本人に「無理に合わせさせること」ではありません。支援や工夫があれば、誰もが自分らしく成長していけます。

しかし

こういった部分の専門性や理解や配慮がない場合、二次障害を引き起こすことがあり、二次障害とは、もともとの発達特性に加えて後天的に生じる心身の不調であり、二次障害が起こる背景として

- 誤解や否定的な対応

「わがまま」「空気が読めない」「努力不足」と誤解される。 - 繰り返しの失敗体験

学校・職場で叱責を受け続ける、仲間外れになる。 - 過度な負担やストレス

感覚過敏やコミュニケーションの難しさを我慢し続ける。 - 自己理解・自己肯定感の低下

「自分はダメな人間だ」と思い込む。

二次障害の主な状態として

心理的な状態

- 不安が強くなる(常に緊張している、対人場面を避ける)

- 抑うつ的になる(気持ちが落ち込みやすい、自己肯定感の低下)

- 強いストレス反応(パニック、過呼吸など)

- トラウマ反応(過去の失敗や叱責が心に残り、新しい挑戦を避ける)

行動面での状態

- 攻撃的な行動(怒りの爆発、暴言、物を壊すなど)

- 自傷行為(自分を叩く、かきむしるなど)

- 引きこもり(学校や職場に行けない、外出を避ける)

- 依存行動(ゲーム、ネット、飲酒、薬物などに過度に頼る)

身体面での状態

- 頭痛・腹痛などの心身症状(検査では異常が見つからないことも多い)

- 睡眠障害(寝つけない、途中で目が覚める、昼夜逆転)

- 摂食障害(食べすぎや拒食、偏食の悪化)

- 慢性的な疲労感

大切なことは・・・

二次障害は「ASDだから起こる」のではなく、理解不足や環境の不一致によって引き起こされることが多いです。

そのため、周囲が特性を理解し、安心できる環境を整えれば、防いだり軽減することができます。

たとえば、私がかかわった中で1番会社には理解されなかった30代

中学・高校時代から人とのかかわりがうまくいかなかった。(ここでの支援が本当は必要)

社会人になり小さな会社に入り転職を5回経験、その会社の中で2社は私も訪問しましたが

2社とも特に厳しいという会社ではありません(あくまで私の感想)が、できなかったことがあると毎回丁寧にきちんと教えてくれていました。

また遅刻が多いため、その都度注意されていました。

ここまでで専門的な理解がない方々には、何か問題があるとは思えないかもしれません。

【ただ】この子はASDで学生時代にすでに二次障害になっている可能性があります。

この観点がない場合、配慮という目線はなかなかできず、前回と同じく【多様性の理解】には結びつきません。

①失敗経験が多いことで、失敗して指摘されることで自暴自棄になる。

②努力したらできる!と言われ続けてさらにプレッシャー

③常に失敗するんじゃないかと不安が強い

④家ではゲームに当たったり、母親にすごく当たったりしていたとのこと。

⑤寝れていない

そうしてうつ病になり会社を長期的に休みました。

会社や本人と何度も話し合って、3か月後会社に復帰しましたが、

会社「ひさしぶりにこれてよかった、あれ?てぶらか?手土産は?」

本人「あなた方のせいでうつ病になったのに、なぜ僕がお土産を?そちらが復帰おめでとうで用意しておくべきでは?」

ここで、会社側はいろいろ気付くことができ、私が研修として講師をしました。そうしてやっと本人の考え方の苦しみを会社全体で共有し理解してくれ、今も働くことができています。

時間の管理はスマホのスケジュールで何とかなっていますし、必死で走ってくる本人を見て、また障がいを理解してくれて、10分くらいの遅れは笑ってもらえるようになりました。

もともと冗談が通じにくい子なので、日々の軽口のコミュニケーションは本人にとって負担でしかなかったことや、どこができないのか?をしっかり同じ目線でみてくれるようになり、本人も少し周りが信頼できるようにはなってきています。

さて、このような事例が一般の会社でできるでしょうか?

今、精神の障がいの方の社会復帰や就労がすごくむつかしい状態となっています。

障がい者雇用というと、一般的には身体障がい者と知的障がい者を思い浮かばれます。

なかなか【多様性を理解】して支援する世の中にはなっておらず、さぁどこから?という市町村も多い。

私はこういった【多様性の理解】は学校の教育からかえていくべきだと考えています。

能登の地震の時も、海岸で飛び跳ねる自閉症の子を見て、普段から学校でその子を見ている女の子が「不安やから飛んでる、早くこっち連れてきたげないと。」と避難所に一緒に引っ張ってくれていきました。この能登の自閉症の子は普通学校の支援級に通っているため(丹波篠山だと養護学校に行く場合が多い)普段からそういった流れを女の子は見ているので、緊急時の対応もすんなり行うことができました。

この日々見ていることでできる支援が重要で、みていないと(今みたいに分けて生活していると)さっと支援はできず、どうしたらいいか迷ってしまう。

今の大人がそうで、困っている知的障がいや視覚障がいの方にサッと近寄ることができない。

当たり前だけどあたりまえでないこと

今まではできないことは見ないふりをしたり、できない子にはしなくていいという形(配慮!?)でチャレンジを何回もさせないこともありました。

義務教育の視点、多様性の理解のために必要なこと

今こそ多様性の理解です。

この写真の方々と文面の方はイコールではありません。私が日々夜にボランティアでかかわっている方々です。

生きづらさ・社会に適応するしんどさがある場合は、遠慮なくご相談ください。

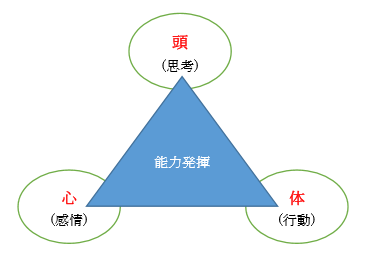

心と体と思考は大きくつながっており、三角形になっています。

どこか一つが欠けても歪な形になります。

その歪さを改善するのが、一つの角を担う身体

身体を支援することで。心と思考が大きく伸びていく。

今の自分が、いびつになっていることに気づく・・・

そんな体験もいつでもできます。

できることを一緒にやりながら、生きやすい身体を創っていきましょう!