9月19日㈭、初の一般質問

「不登校の子たちに寄り添う支援を」で要望や提案をしました。

1-1 教育と福祉と家庭がトライアングルで連携できているか?

市の見解は十分対応はしているとの返事、もちろんその返事だと思っていましたが・・・

実際の不登校の子の保護者は社会取り残された感は強く、その子の一生を考えると大丈夫だという思いはあるものの、漠然とした不安は大きく、今ある世の中のルートから外れる不安はさらに大きい。(★今あるルート・・・普通に学校に通って大学まで行き、社会人になる)

福祉は不登校を単なる学校嫌いという認識はせず、身体ができていないことによる適応が難しい課題、身体と心がうまく連携していないことによる目の前の不安、最初は不安だったが休んでいる理由が後追いで追いかけてきて、当初の不安ではない不安になること、発達的な課題等、さまざまな要因があるが、学校という仕組みの中で担任の先生かかる負担は大きすぎる。

要はいろんな課題を抱えた子たちへの対応を担任の先生が担い、それに応えられないと不登校という形も大きくなる。これが今の学校の大きな課題であると言えると私は考えています。

外部の力を借りて学校を運営することは、まだまだ文科省の流れの中では難しいのだという返答で、誰一人取り残さないと言いつつ、孤立が生じる矛盾をうまく伝えることができなかったかもしれない。

1-2 子どもの聞き取り調査と学校の先生へのアンケート、その際「ゆめみる校長先生」の映画を丹波篠山で上映し、それを見た先生や保護者へのアンケートの実施

これも今の体制でできているという返答

先生方の離職や休職の課題は、今の学校のスタイルが課題を書開けた子たちに合わなくなっていることから来る負担やストレスであり、教員不足や成りて不測の課題は、根本的に理解されていない現状であった。

先生方へのアンケートは、「夢見る校長先生」の映画をみることで、そういう自由な公立の学校もあるんだよ、という啓発になり、今自分が掲げていた教育論を再構築でいるものであると考えますが、やはり動きが遅い公の仕事・・・今あるシステムで問題ないとのこと

離職や休職の課題、不登校の課題は、抜本的に変えないと変わらない。ちょこちょこ後手後手で動いても変わらない。丹波篠山から日本を変えると豪語して議員になったのだから、ここは次回の12月にもしっかりと話していきたいと思います。

1-3 丹波篠山独自のラケーションの実施

ラーニングとバケーションを組み合わせた、自己肯定感や体験格差をなくすものであるが、当局の返事は、休みを制限しているつもりはないとのこと。

子どもたちって真面目なんだよ!休んでいいと言われても「欠席」という扱いになること嫌がる訳で、そんな休みの制限の課題ではない。自己肯定感の基盤は親子関係からきますが、そこを土日休みがない親子の場合、溝が深まることも懸念される。

このラケーションの実施は、経験格差をメインにしたものではなく、親子間の繋がりの強化からくる自己肯定感の構築のためのものであり、やはり大人目線の弱い立場の人への目線にかけた回答にショックを受けた。

1-4 経験格差と経済格差をなくすために、プールは西紀温水プールを全校使うべき

これも不登校につながる体験格差や、立場の弱い家庭のプールを習わせてあげられない部分への経済格差をなくすためにと提案したが、順次やっていくもののプールだけが体験格差ではないという返事であった。

不登校につながる体験格差や経済格差で、心の課題をはなしているのだが、やはり心の課題はなかなか伝わらない。

今回は私の緊張が大きくうまくしゃべれなかったためダメな部分が多かったですが、ドンドン経験を重ねながら、弱い立場の人のためにしっかりと意見していきたいと思います。

これからに期待してください。

動画はここにあるので興味があればご覧ください。

https://youtu.be/Pa76cQhwuQQ?si=Ixr7pEksbpIc2R_7

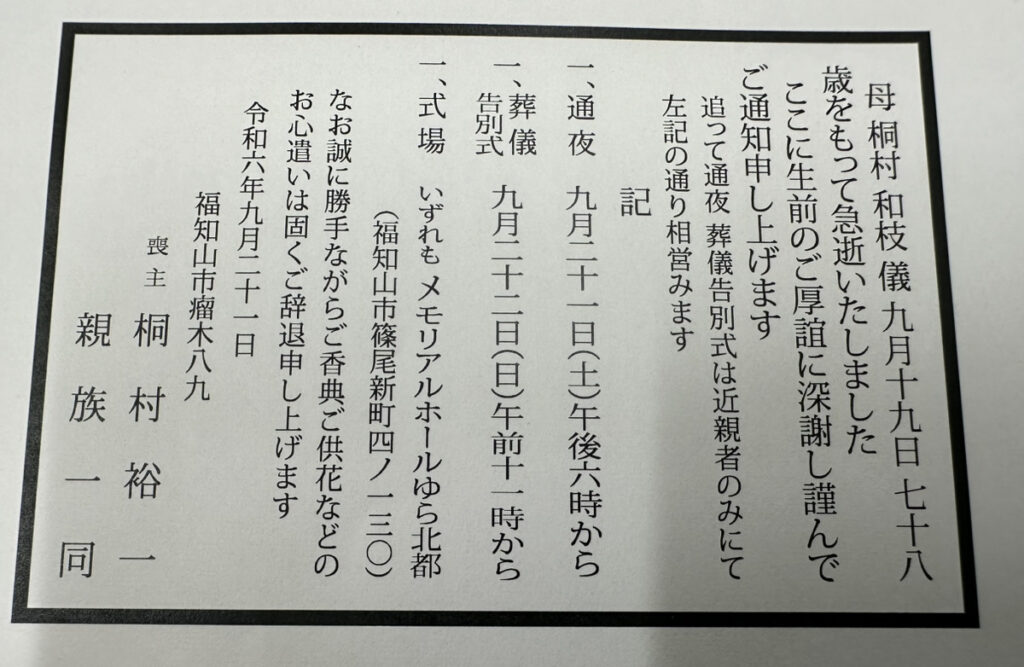

そんなこんなで一般質問を終えて控室でスマホをみると母の訃報

このタイミングですか・・・

78歳というまだまだこれからの年での他界

前日の夜まで元気でラインや電話をし、16日には一緒に敬老の日をお祝いしました。

特に身体が悪かったわけではなく、突然死という形・・・

育ててくれた感謝は言葉では言い表せません。

最後にグダグダの一般質問を見せて申し訳ない。

この件はしっかりと進めていきます。

天国から見守っていてください。