たくさんの方々にご意見をいただき、心より感謝します。

ご意見の中にあった元先生の意見を中心に振り返っていきたいと思います。

①スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)は現状足りているか?特に福祉との連携であるSSWは市内2名で20校を回る現状。本当にそれでいいのか?

先生方の働き方改革も含めて増員は必要ではないか?

<教育委員会の返答>現状足りているというもの。またSSWは直接的支援ではなく、先生方へのアドバイスや支援がメインという返答。

「再質問」SSWの役割が文章で明記されているものの、別の見解で保護者への直接的支援はない様子。自分たちが作った「チーム体制の構築やチームとしての資質向上、保護者支援体制の構築や関係機関との連携のた目の連携力向上のために配置」としているが、今は年1回の各学校の研修に主が置かれている現状に対して指摘。また福祉や地域の力が必要不可欠。

<動画に対する意見>現役の先生からも、課題に対してSCやSSWは対応できていないが、その現状を市教育委員会が理解していない。仮に理解できたところで今の2名だけでは対応時間的背景から専門性には欠けるので、形だけになってしまっているというもの。

【総括】働き方改革及びそれぞれの専門性を活かす方向性はもう少し多角的に考える必要があると考える。

② ICTの活用によって学びたいけれど学校にいけない子たちへの支援はできないか?

学校からタブレットを持ち帰れない現状、通えない子が100名以上いる中でどこまで本気になって学びを伝えていくか?

<教育委員会の返答>当事者や保護者と相談し、適切な方向に進めていき、オンラインも一つの手段だと考えるが、今は配信できていない。令和7年度から民間の動画配信サービスの本買う導入も進めている。学力保障の選択肢の一つであり、どんなものが最適なのかを考えて実施していく。

「再質問」まだまだ保護者からは取り残され感が強い。勉強しなくていいと思う反面普通に通っている子どもたちと比較していしまう。その思いを大切にしてほしいと要望。

<動画をみた意見>なぜこれだけ不登校が増えているのか?授業は工夫され面白いのに不登校が増える原因を教えてほしい。

【総括】学校の授業が面白いにもかかわらず不登校が増加する背景には、多様な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

1. 学業以外の要因として、人間関係の悩みとして友人関係のトラブル、いじめ、先生との関係などが、学校に行くことへの強い抵抗感を生んでいます。

特に、SNSなどを通じた人間関係の複雑化が、子どもたちの心理的な負担を増加させています。

・家庭環境の変化として、経済的な問題、保護者の過干渉や無関心など、子どもの心理状態に影響を与え、不登校につながることがあります。 また貧困や共働きの増加などによる生活リズムの乱れも、子どもたちの心身に悪影響を及ぼしています。

・社会の変化として、情報過多の社会において、子どもたちは常に多くの情報にさらされ、精神的に疲弊しやすい状況にあります。また、将来への不安や、社会に対する不信感などが、学校に行く意欲を低下させることも考えられます。

2. 学校側の要因

・授業以外の学校生活への不満として、部活動や学校行事など、授業以外の学校生活における人間関係や活動内容への不満が、学校全体のイメージを悪化させ、不登校につながることがあります。また学校での人間関係が上手く構築できない子が増えています。

・学校の雰囲気として、学校全体の雰囲気が、子どもたちにとって居心地の悪いものである場合、不登校につながりやすくなります。特に先生と生徒のコミュニケーション不足も要因の一つです。

3. 個人的な要因として、発達障害や学習障害があり、発達障害や学習障害を持つ子どもたちは、学校生活において様々な困難に直面しやすく、不登校のリスクが高くなります。

・心理的な問題として、不安障害、うつ病、適応障害など、心理的な問題を抱える子どもたちは、学校に行くことが困難になります。

・ゲームやインターネットへの依存も課題としてあり、学校よりも面白いと感じる事が多くなり、昼夜逆転の生活になる場合もあります。

今後もこういった課題を社会全体が捉え、学ぶことが楽しいと思う子ども本来の姿になれればと思います。

何より、民間の動画配信サービスという質だけの確保ではなく、やはり知ってる先生の授業配信がいいんだというあたたかい繋がりの思いはしっかりと伝えていきたいと思います。

③学校から距離をおくまでの未然の対応について

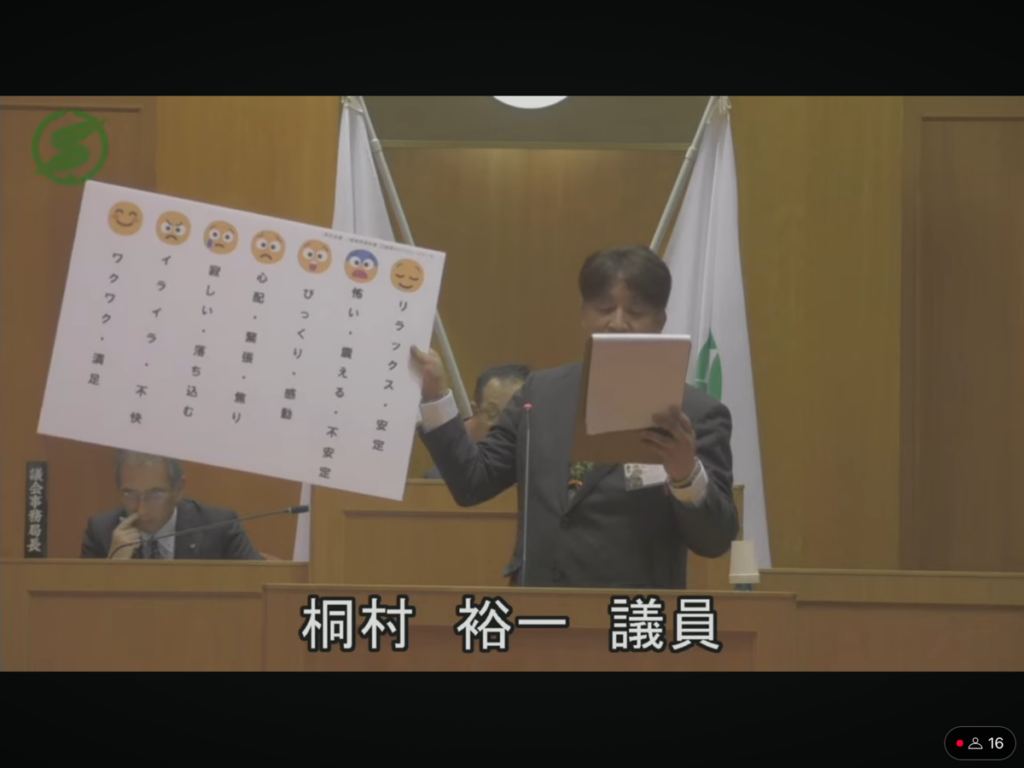

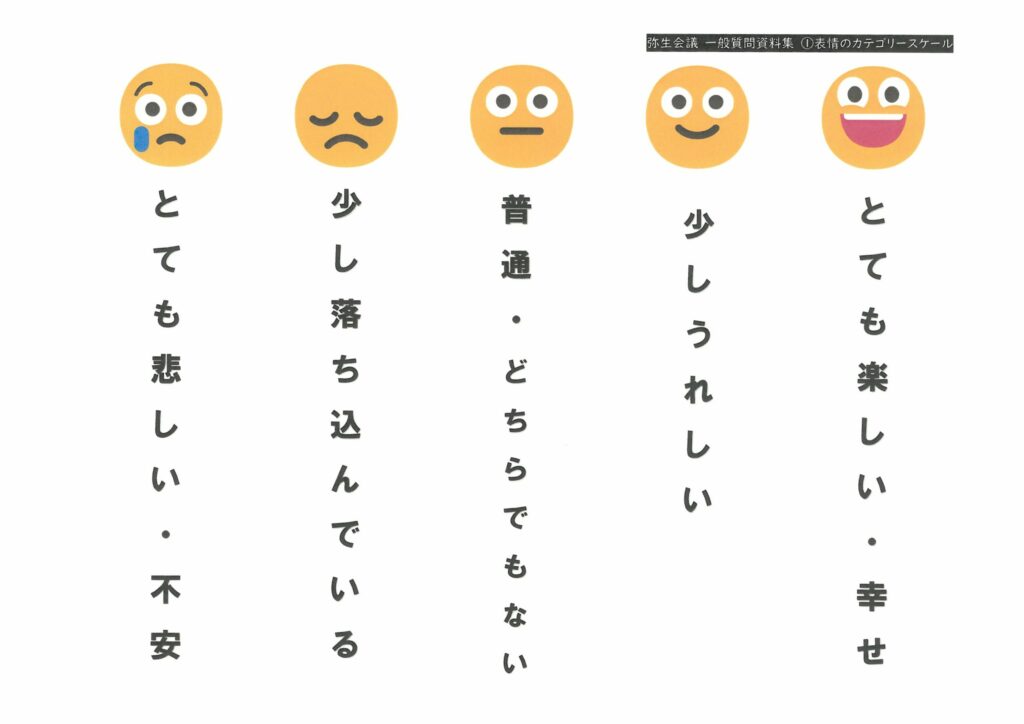

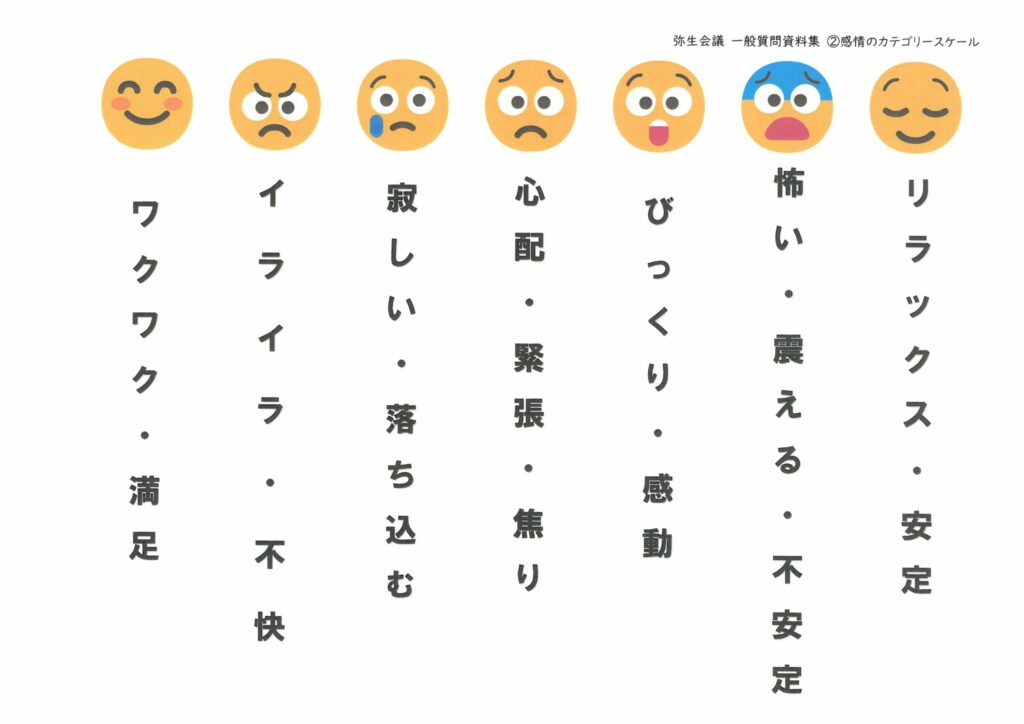

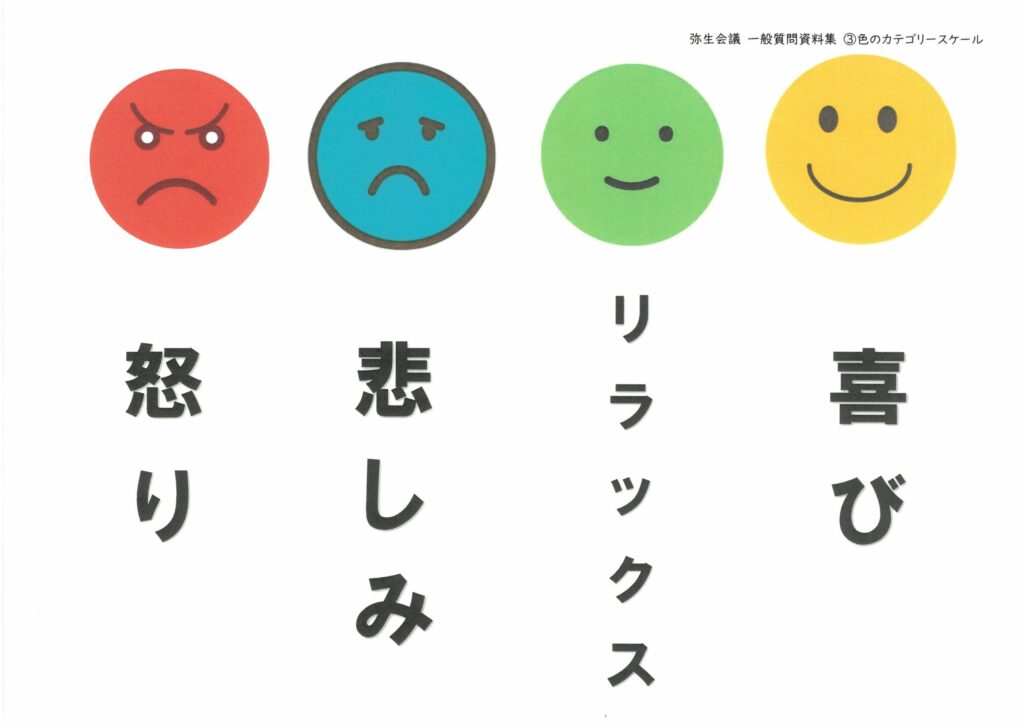

現在八上小学校が行っている朝の健康観察のプルダウン形式が、なかなかうまく機能していないこと、もっと直感的な観点で子どもの心に寄り添えないかというもの。

上記のように、医療や福祉では自閉症の子も含めて、感覚的観点で子ども心に寄り添っているが、そういった方向性はあるか?

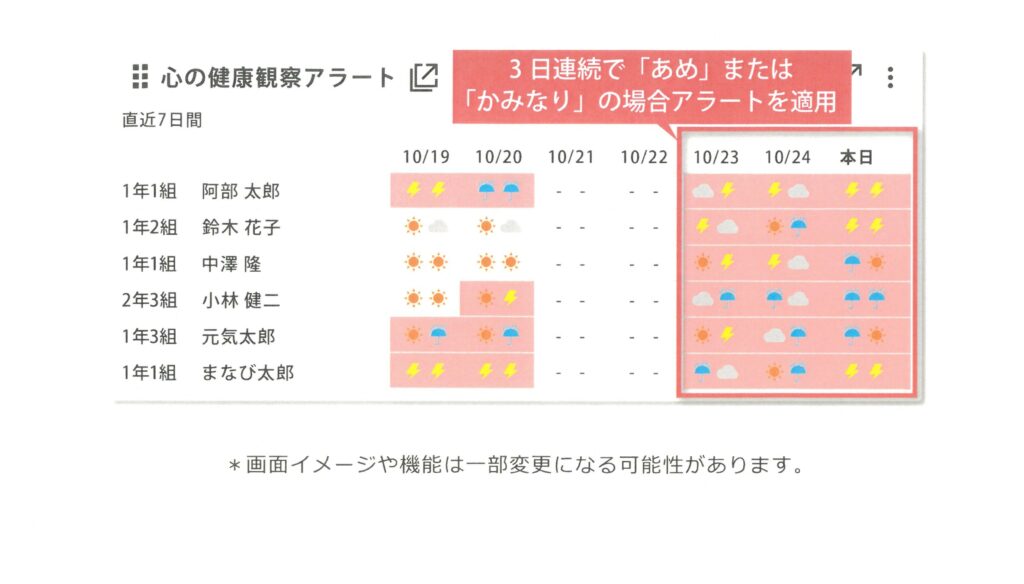

<教育委員会の返答>導入は令和5年度から考えており、すでに配布されているタブレット内にある「学びポケット」という感情スケールを使用しようと考えている。

「再質問」心を病んでいきかけているこどもたちが、わざわざアプリを探しに行けるだろうか?その学びのポケットをTOP画面に配置できないか?

「動画をみた方の意見」宝塚では「学びポケット」を使っているが、一斉に使うと教室内のWi-Fiが止まるといういう話を聞いており、アプリを一斉に使える環境になっているかがポイントだ。

【総括】まだまだ子ども目線ではなく、子どもの心に寄り添う気持ちが弱い。福祉や地域の力が必要不可欠になっている。

④次年度の生成AI型対話アプリの活用の可能性について、さらに子どもの心に寄り添う方向性はあるか?

<教育委員会の返答>生成AIが相談相手になっていることは理解しており、近隣市の状況を注視しながら考えていくとのこと。

「再質問」三田市が行った生成AIの事後アンケートデータで面白いことが分かった。それは9人のキャラを設定し、不登校を経験したなんでも受け止めてくれる優しいお兄さん・同級生(男女)・不登校の熊・ロボット・先生2人(熱血先生と保険の先生)を行い、細かに対応したが、一番人気は同級生、次いで不登校を経験した優しいお兄さん、ロボットとなり、一番の不人気だったのが(ここがポイント)先生2名への相談はほとんどなかったとのこと。このことを今後の方針の中で意識してほしいとのことを伝えた。

【総括】子どもの抱えている課題や不登校児の教育の確保は、今までと同じような感覚で教育を考えていると見えにくい。子どもたちのICTの活用やSNSの脅威も含めながら、気持ちで寄り添う教育の推進について、今後も他市の状況や先進的な取り組みを注視しながら、しっかりと子どもたちの未来のために提言していきたいと思います。