日本と海外では、ボランティアに対する考え方や文化にいくつかの違いが見られます。

1. 動機と目的

- 日本: 「世のため人のため」「困っている人を助ける」という倫理観や使命感に突き動かされる傾向が強いと言われます。無償奉仕という側面が強調され、「自己犠牲」のイメージを持たれることもあります。

- 海外(特に欧米): 「自分がしたいから」という自発的な動機が重視されます。もちろん社会貢献の意識はありますが、同時に「自分のスキルを活かしたい」「新たなスキルを身につけて将来に活かしたい」といった自己充実の動機も高い傾向にあります。プロボノ(専門知識やスキルを活かしたボランティア)も活発です。

2. ボランティア活動の捉え方

- 日本: 比較的に福祉分野や災害支援など、困っている人への直接的な援助活動がイメージされやすいです。ボランティアが「特別な行為」と捉えられる傾向もあります。

- 海外: より広範な活動がボランティアとして認識されています。例えば、地域コミュニティのイベント運営、環境保護、文化活動、教育支援など、多岐にわたります。また、ボランティアが日常生活の一部として、ごく自然に行われるものという認識が強いです。

3. 参加率と社会的位置づけ

- 日本: 定期的にボランティアに参加している人の割合は、欧米諸国と比較して低い傾向にあります。ボランタリーセクターが未だ発展途上という見方もあります。

- 海外(特に欧米): ボランティア活動への参加意識が高く、国民の参加率も日本より高い傾向にあります。社会的な活動がボランティアに委ねられている側面も大きく、ボランティアが社会を支える重要な柱の一つとして認識されています。

4. 「親切」や「援助」に対する考え方

- 日本: 困っているように見える人がいたら、頼まれなくても自ら手を差し伸べる傾向があります。

- 海外(特に欧米): よほど親しい関係でない限り、困っているように見える人がいても、まずは見守る姿勢が強いです。助けを求められてはじめて行動を起こすことが多いですが、一度関わると問題解決まで親身にサポートする傾向が見られます。

5. 報酬・謝礼への考え方

- 日本: ボランティアは「無償」であることが前提とされがちです。交通費や少額の補助があっても「有償ボランティア」として区別されることもあります。

- 海外: 報酬を目的としないという点は共通していますが、交通費や食事、制服などの補助が出ることは一般的であり、それがボランティアの範疇とされています。

これらの違いは、それぞれの国の歴史、文化、社会制度、教育などが複雑に絡み合って形成されてきたものです。近年、日本でもボランティアの多様化や、自己充実の側面を重視する動きも見られますが、上記のような状態です。

もう一つ大切なことがあります。

それは謝礼の分となります。これが世の中の専門職の賃金を抑えている場合もあります。

例えば、有名な音楽家がおり、その方に地域の方が簡単な作曲を依頼しました。

地域のことなので音楽家は喜んで創りましたが、地域の方はお菓子のみで謝礼は渡しませんでした。

この間違ったやりとりはよくある話です。

地域の方は「お金浮いた」とか「無料でラッキーやった」という見解でしょうが、音楽家の技術は基本有料なわけです。音楽家は海外に留学などをしてたくさんのお金を使って今の立場にいるはずで、何もせずに今の立場にはなっていません。

最初に「〇〇しか払えませんが、地域ということで格安でお願いできませんか?」ならOKだと思います。このボランティアを受けるか受けないかは、本人次第だと思います。

私も地域の運動教室をよくお願いされたりしますが、地域から無償でいいですか?とか、ボランティアでお願いできますか?言われるときもあります。

(議員になる前の話です、議員になってからは基本個人ではうけません)

そういった場合は基本説明したうえでお断りしますが、「へー、お高く留まってらっしゃるわ!」と嫌味を言われる場合もあります。

あれれ?おかしくないですか?

運動教室希望!でネット検索すれば、一定の金額が必ず必要になります。

近所だから無料?

地域やから無料のボランティアでやってくれよ!

少しこの考え方は間違っていると思います。もちろん1パートくらいならボランティアでやってもいいですが、丸投げが多く、それでは受けることはできません。

私も海外留学やスポーツ指導者の資格をとるために何百万と使っています。お金の問題ではなく気持ちの問題でもなく、価値の課題なので「本当は〇〇支払うべきなのですが、〇〇くらいで何とか助けてくれませんか?」と言われれば1回はボランティアとして受けます。2回目以降は1回目の内容を見ていただいてから金額は判断していただいたら、それに対してお受けしたりできます。しかし「〇から聞きました、地域貢献ですごいことやってくれるんでしょ?」と言われれば、まだ現役世代であるためお断りするということです。

少年・少女を指導や支援するスポーツ指導者も、ある一定の金額を頂いて、きちんと子どもたちの身体のことを理解する研修や勉強が必要です。そのためのお金が必要です。私も単に競技を教えるのではなく、その前段階の発育発達の勉強はかなり行ってきました。

この発育発達の理論がきちんと理解できていないと、中学生までは身体を壊してしまいます。

子どもたちの身体や発達状態は千差万別

個々の対応のための技術や理解が必要であり、無理解の大人が子どもの可能性をつぶしている事例をたくさん見ます。

私がドイツに留学していた時に見た地域のスポーツ指導者の現状は、必ず数か月のこどもの身体の発達のための研修会が義務付けられており、だれでもボランティアで子どもに運動を教えることができるのではなく、きちんと地域で子どもを育てていくんだ!ということが国・県(州)・市で制度化していました。

この内容は6月の水無月会議の部活動の地域移行化の部分でも問う部分ではあります。

学校の先生OBだから運動発達的観点がしっかりしているというわけではありません。単に競技的に子どもを引っ張っていく力が優れているだけで、運動発達は苦手かもしれません。

話はそれましたが、無料だから何してもいいではなく、子どもの発達や成長は地域がしっかりと支援していく必要があり、少子化の今こそ、子どもを地域で育てていく必要があります。

さらに余談ですが、体育嫌いは学校の問題です。本人の問題ではありません。

そういった課題をしっかりと市内全域に広げていきたいと思っています。

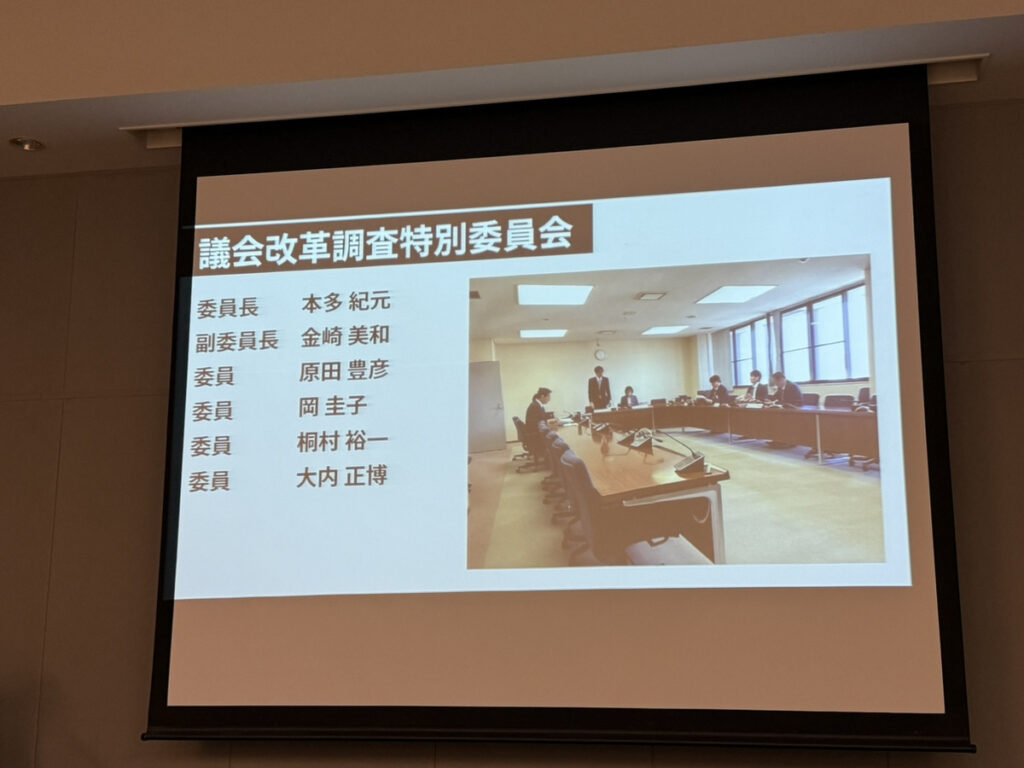

もちろん、議会も変えていきますから!