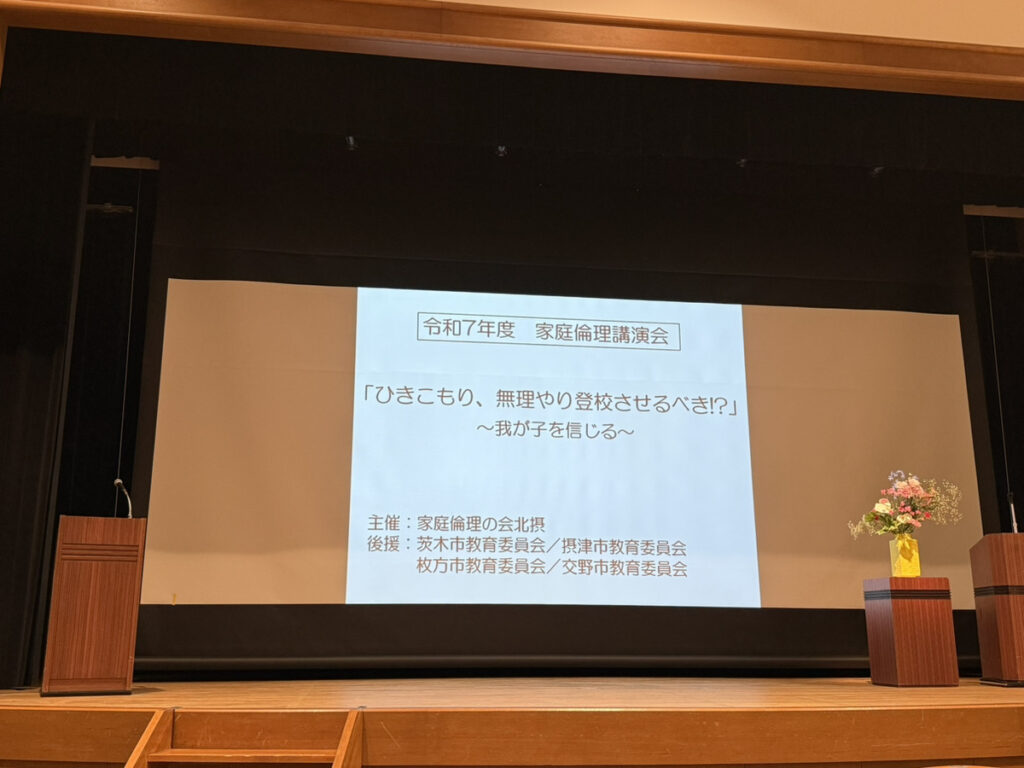

5月10日は【ひきこもり、無理やり登校させるべき?】の講演会へ

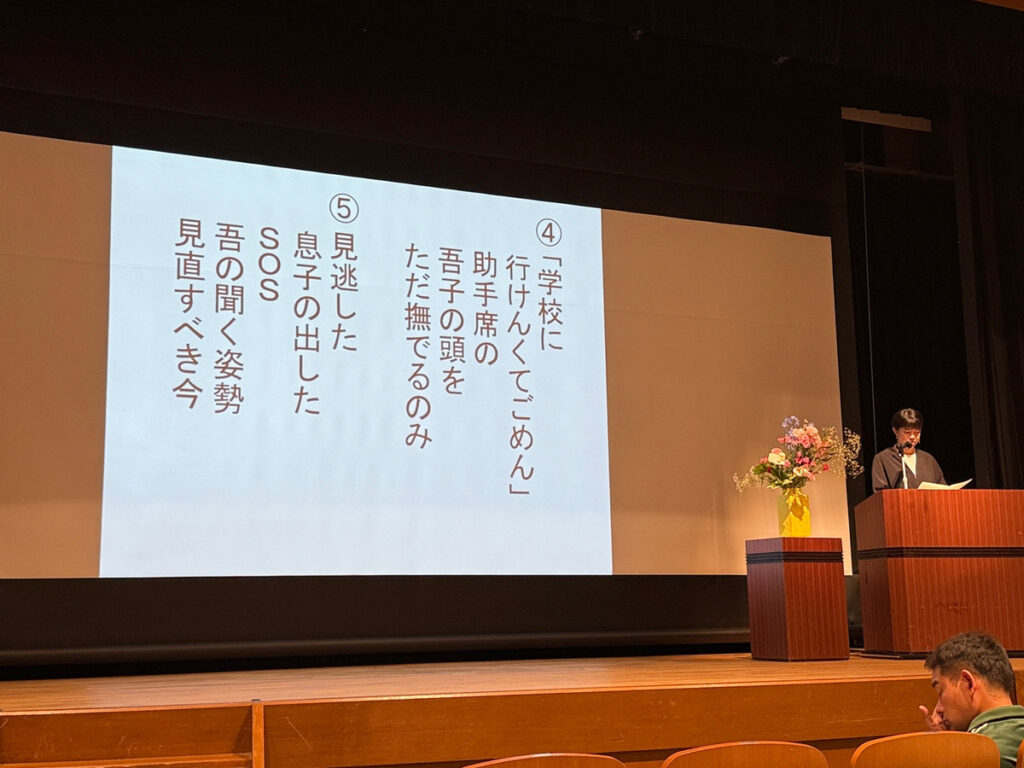

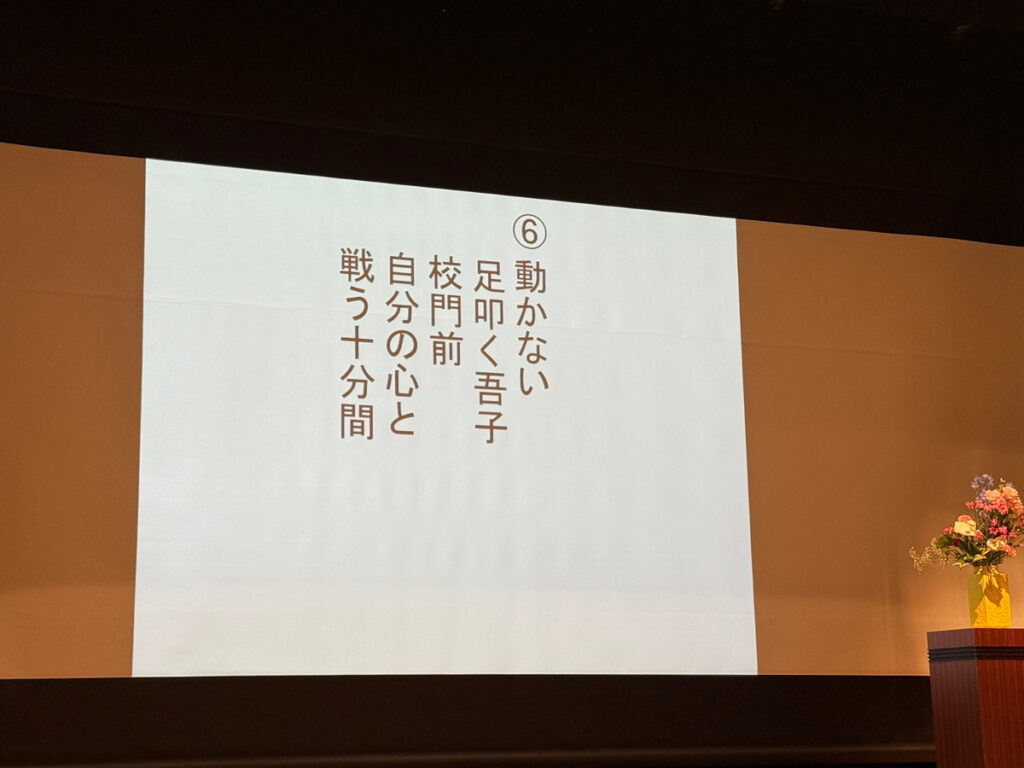

当事者のお母さんの俳句

思いを俳句にされており、体験談をお話しいただきました。

このお母さんは、心配しないこと、親が変わることを一生懸命伝えられていました。

子どもは敏感に親の本当の気持ちを察していく力を持っています。

親が変わる、これが難しいですが、周りの支えで変わっていきます。

そんなお話・・・

そこからは、当事者の方の思いのつまった講演会をお聞きしました。

講師は、家庭内でのコミュニケーションにおいて、特に引きこもりや不登校など心を閉ざしがちな人々に対し、まず安全で信頼できる環境を提供することの重要性を強調されていました。

具体的には、相手が本来語りたいことを抑え込んでいる場合、初めは聞く環境を整えることで、本音を引き出し心を開かせることができると説明される。

また、聞く行為自体も体力と同様に鍛錬が必要で、最初は短い時間でも、持続することで聞く体力が向上していくと具体的な自身の経験を交えながら語られた。

さらに、肯定も否定もしない受容の聞き方によって、たとえ「死にたい」といった極端な気持ちの表出であっても、そのままの状態で受け止めることで信頼関係が深まり、話し手がより安心して心を開くようになると思いを述べられた。

講師は、結婚当初に妻の話を十分に聞かなかったことが原因で夫婦喧嘩が発生した経験を持っため、『妻といるときは妻の話を力尽きるまで聞く』と決意し、十年間実践した結果、妻とのコミュニケーションが格段に改善され、聞く体力も著しく向上したという具体的な事例が紹介されました。

・ 最初は聞くことが苦痛であり、どうしても遮ってしまう癖があったが、意識的に自分

の体力と心を鍛える実践を継続した。

・ 妻の話を全て聞ききることで、相手が受け入れられているという実感を得た。

・これにより、夫婦間の信頼関係が深まり、家族全体のコミュニケーションも改善され

た。

ただし、一度生じた不信感は取り戻すのが難しいため、日常的な聞き方の実践が不可欠であり、相手の話を聞く際は、自分の感情や判断を持ち込まず、純粋に受容する姿勢を維持することが大切で、聞く行為も他のスポーツと同じく、練習と継続が必要であるとのこと。

もし相手が極端な否定的発言(例:『死にたい』)をした場合でも、肯定も否定もしない受け入れ方で対応することで、大きく現状は変わり、聞くことが物理的に疲れる場合は、短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくべき。他人と比較せず、自分自身のペースで傾聴力を向上させることが大切である。

親自らが変わり、自身の内面を見つめ直すことで、子どもの不登校や引きこもりの問題に対する解決策を探ることふができていきます。

そのための、周りのサポートと同じ目線が重要であるとのこと。

どうしても、人は助言しがちだが、相談する相手は助言を求めていないことが多い。

つまり、自分で思いを話している中で、今の自分に気が付ける、それが本当の傾聴であり、相手の満足度をいかに優先して関わることができるか、それが課題になってくる思える。

ちなみに、今日は大学の友人の紹介でいきました。

会うのは10年ぶり。お互い年をとりましたな。